تنفيذ نُهُج الحوار والوساطة المرتكزة على المناخ في الممارسة العملية

الجزء الثاني من أدوات حول عمليتَيْ الوساطة والحوار المرتكزتَيْن على المناخ

يقدّم الجزء الثاني إرشادات عملية لتنفيذ نهج الحوار والوساطة المرتكزَيْن على المناخ. ويعرض هذا القسم أربع مراحل، وهي: تحديد الأسس المفاهيمية والتصميم، والإعداد، وإجراء عمليات الحوار والوساطة، وتنفيذ النتائج، وذلك بهدف الوصول إلى حلول مستدامة، يقودها المجتمع المحلي وتتّسم بالشمولية لمعالجة النزاعات المتعلقة بالمناخ في العراق. ويتضمّن رؤى نظرية ومفاهيمية حول نهج التحوّل في النزاعات، مع أمثلة عملية من تجاربنا في مجال الحوار والوساطة في كلٍّ من كلار (السليمانية)، والحويجة (كركوك)، والزبير (البصرة)، وتلعفر (نينوى).

المحتوى

- المقدمة

- المرحلة الأولى: تحديد الأسس المفاهيمية والتصميم

- المرحلة الثانية: الإعداد

- المرحلة الثالثة: إجراء عملية الحوار والوساطة

- المرحلة الرابعة: تنفيذ النتائج

المقدمة

قد تشكّل عمليات الحوار والوساطة أدوات فعالة لمعالجة النزاعات بشكل بنّاء. ولكنَّ تنظيم حوارات مجتمعية وعمليات وساطة في سياقات تتّسم بالعنف وتتميز بتاريخ متشابك من النزاعات قد يطرح تحديات كبيرة. علاوةً على ذلك، قد يتفاقم هذا التعقيد عند دمج قضايا البيئة والتغير المناخي في هذه العمليات. لذلك، يتطلب التعامل مع هذه التحديات بنجاح إعدادًا وتيسيرًا وتوثيقًا.

لقطات من جهود الحوار والوساطة التي تركز على المناخ حسب المناطق التالية

الحويجة

في الحويجة، أثّر تغيّر المناخ سلبًا على توفر الموارد المائية. وتركّزت جهود الحوار على تزايد الضغوط على مصادر المياه، وغياب اتفاقيات عادلة ومتكافئة لإدارة المياه وتوزيعها وتقاسمها. وفي الوقت نفسه، تناولنا مسألة انعدام الثقة بين المجتمعات والسلطات من جهة، وبين المجتمعات نفسها من جهة أخرى، بالإضافة إلى الانتهاكات مثل تركيب مضخّات مياه غير قانونية. وأتاحت جلسات الحوار الفرصة لمختلف الجهات المعنية لتبادل وجهات نظرهم ومصالحهم، وتمكّنوا في نهاية المطاف من التوصّل إلى اتفاقية لتقاسم المياه.

البصرة

في جنوب العراق، أدت تداعيات تغيّر المناخ إلى النزوح والهجرة. فقد تسبّب فقدان سبل العيش، وتزايد التنافس على الموارد المحدودة، وتصاعد الضغط على الخدمات نتيجة الهجرة والنزوح الداخليين، بالإضافة إلى ضعف قدرات الحكومة، وتدنّي مستويات الثقة بالسلطات، وغياب آليات إدارة النزاع، إلى نشوب نزاعات بين النازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة في قضاء الزبير (حيّ الفداء). وبالتالي، سعت جهود الحوار إلى معالجة المسائل المتعلقة بالنزاعات حول الموارد، والاختلافات في الممارسات القبلية/الثقافية، وآليات إدارة النزاعات.

كلار

في كلار، وهي منطقة تقع في شمال شرق إقليم كردستان العراق وتتسمّ بتاريخ طويل من التوترات والنزاعات، تواجه عدّة قرى أزمة حادة في شح المياه. وعلى مدى سنوات، أدّت الخلافات حول الموارد المائية المتضائلة، والسحب غير القانوني للمياه، والانتهاكات لاتفاقيات توزيع المياه على طول قناة بالاجو للريّ، إلى تفاقم حدّة الأعمال العدائية، وتعميق الانقسامات، وتعزيز حالة انعدام الثقة. وتسبب نقص المياه في نزوح عدد من السكان من منازلهم. أمّا تغيّر المناخ فأدى إلى تزايد موجات الحرّ وتراجع معدلات هطول الأمطار، وبالتالي إلى انخفاضٍ إضافي في كميات المياه المتاحة. ولذلك، أصبحت الحاجة ملحة إلى خفض حدة التوتّرات وتعزيز التعاون بين القرى الواقعة على طول القناة. وركّزت عملية الحوار على التوصل إلى سبل للحد من التوترات وتعزيز التعاون بين القرى الواقعة على طول القناة.

تلعفر

في تلعفر، تسبب تغيّر المناخ بتفاقم التحديات المتعلّقة بالموارد المائية. وتناولت عملية الحوار الضغوط المتزايدة على هذه الموارد، فضلًا عن غياب اتفاقيات عادلة لتوزيع المياه وإدارة فعّالة للموارد. وزاد ضعف ثقة المجتمعات بالسلطات المحلية وتدنّي قدرات الحكومة من تعقيد الوضع. لذلك، ركّز الحوار بشكلٍ خاص على منع نشوب النزاعات من خلال تحديد النزاعات المحتملة والتخفيف منها، لا سيما تلك الناجمة عن التقاطع بين تغيّر المناخ، وحفر الآبار غير القانونية (المستخدمة للتكيّف)، واستنزاف الموارد المائية.

يقدّم هذا القسم أربع مراحل للوصول إلى حلول يقودها المجتمع المحلي، وتتّسم بالاستدامة والشمولية، لمعالجة النزاعات المتعلقة بالمناخ على المستوى المحلّي في العراق. ويسعى إلى تقديم رؤى مفاهيمية ووجهات نظر عملية حول هذا الموضوع، بالاستناد إلى مشاركتنا في عمليات الحوار والوساطة في كلٍّ من كلار (السليمانية)، والحويجة (كركوك)، والزبير (البصرة)، وتلعفر (نينوى)، وإلى المقابلات التي أُجريت مع ميسّري الحوار والوسطاء العراقيين.

أربع مراحل للوصول إلى حلول يقودها المجتمع المحلي، وتتّسم بالاستدامة والشمولية، لمعالجة النزاعات المتعلقة بالمناخ على المستوى المحلّي:

المرحلة الأولى: تحديد الأسس المفاهيمية والتصميم

يبدأ هذا الفصل بتعريف عمليتَيْ الحوار والوساطة المرتبطتين بالمناخ، وتحديد التوقيت الأنسب لتطبيق هذين النهجَيْن بغية معالجة النزاعات. ثمّ، ننتقل إلى التفكير في أفضل السُبل لدمج القضايا البيئية وآثار تغيّر المناخ في عمليات الحوار والوساطة. وبعد ذلك، نركز على كيفية تحديد نطاق التدخل ومستوى عمله بفعالية من أجل معالجة المخاطر الأمنية المرتبطة بالمناخ. وأخيرًا، يتناول كيفية ربط جهود الحوار والوساطة على المستوى المحلي بنُهج أوسع لبناء السلام وجهود العمل المناخي على مستويات متعددة.

تحديد مراحل النزاع المختلفة، والنُّهُج المعتمدة في عمليات الحوار والوساطة

نواجه النزاعات في حياتنا اليومية. ويشير النزاع إلى تصادم بين أفكار أو مصالح متعارضة، سواء مع شخص آخر، أو بين شخصين أو أكثر، أو بين مجموعات أو دول تسعى إلى تحقيق أهداف تتعارض مع بعضها البعض. ومع ذلك، لا يُعَدّ وجود وجهات نظر متباينة أمرًا سلبيًا بحد ذاته؛ بل يمكن أن يكون محفزًا مهمًا للتغيير. بمعنى آخر، لا تكمن المشكلة في وجود النزاع، بل في كيفية التعامل معه. ومن المهم أن نفهم أن النزاعات تتصاعد على مراحل مختلفة لكي نتمكن من معالجتها باستخدام الأداة المناسبة لتحويل مساراتها نحو السلام.

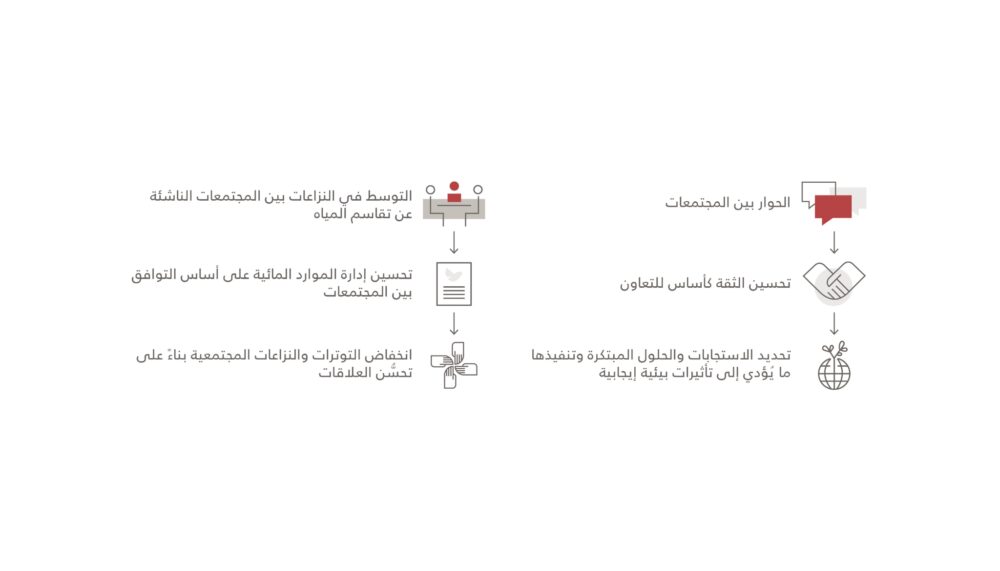

في المراحل الأولى من تصاعد النزاع، يُستخدم الحوار عادةً كوسيلة لتحويل مسارات النزاع نحو السلام وحلّه. وفي هذه المرحلة، قد يسهّل الحوار عملية التعلّم وإعادة التفكير بالمعارف السابقة. وقد يتبادل الأطراف خبراتهم ويكتسبون رؤى جديدة حول النزاع. ويمكن أن يُحدِث الحوار أيضًا تغييرات في السلوك، إذ يبدأ الأطراف برؤية أثر أفعالهم على الآخرين والمجتمع الأوسع، وأن يعكس تغييرات في العقلية والمواقف من خلال تنمية قدرة أكبر على التعاطف وفهم وجهات نظر الطرف الآخر. علاوةً على ذلك، يمكن للحوار أن يدعم تغيُّر التصورات بشأن الطرف الآخر. وقد يتطلّب ذلك تحدّي الافتراضات والصور النمطية السابقة، والنظر إلى الآخرين كأقران يمتلكون تجارب وتصورات صحيحة، وفهم القضايا الأساسية التي تساهم في استمرار النزاع. وأخيرًا، يستطيع الحوار أن يهيئ مساحة لإحداث تغيير على مستوى الهيكل والنظام. ويرتبط ذلك بمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع. وقد يشمل إدخال تعديلات على السياسات والهياكل، وإنشاء أنظمة ومؤسسات أكثر شمولًا وعدلًا.

كيف يمكن للحوار أن يغيّر التصوّرات

تقدّم دراسة الحالة المدرجة أدناه لمحة عن كيفية مساهمة الحوار في تغيير تصورات المجتمعات وتحديد التحديات المشتركة.

يعاني المزارعون في محافظتَيْ ذي قار وميسان من موجات حرّ متكرّرة ونقص في الموارد المائية، ما يؤدي إلى تلف المحاصيل وخسارة المواشي. فيتخلّى عدد كبير من المزارعين الشباب عن مزارعهم ويهاجرون إلى المراكز الحضرية، مثل البصرة، حيث ينتهي بهم المطاف في تجمّعات سكنية عشوائية وتنخفض فرص وصولهم إلى الخدمات الأساسية وفرص العمل. بالتالي، يواجهون خطر الانخراط في اقتصادات غير قانونية أو أعمال عنف. ويتسبب هذا التمدن بالضغط على الخدمات المحلية، ويرفع من حدة التوتّرات بين الوافدين الجدد والمجتمعات المضيفة، الأمر الذي غالبًا ما يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف تعجز الحكومات المحلية عن احتوائها، في ظل ضعف ثقة المواطنين بها وغياب الآليات الفعّالة لحلّ النزاعات. بدأنا بالإصغاء إلى احتياجات كل من الوافدين الجدد والمجتمعات المضيفة. وقد عُقدت جلسات منفصلة تمكّن فيها أعضاء المجموعتين من التعبير عن تجاربهم واحتياجاتهم ومظالمهم. وسرعان ما اتّضح أن لكلّ مجموعة مخاوفها وهواجسها. فالمجتمعات المضيفة اتّهمت الوافدين الجدد بالتسبب في النزاعات القبلية والجرائم في مدينتهم، في حين أفاد الوافدون الجدد بأنهم يواجهون حالات من التمييز والعنف.

وللمرحلة التالية، نظمنا جلسات حوار بين مختلف المجتمعات المحلية حول عدّة مواضيع. وعلى الرغم من تركيزها بشكل أساسي على المخاوف والهواجس الفردية والجماعية، فقد تطرقت أيضًا إلى آثار تغيّر المناخ وكيفية تطوير نهج مشترك لهذه القضايا. يرتكز هذا النهج على الافتراض بأن الحوار يمكن أن يُساعد في التغلب على مشاعر النفور هذه، وتعزيز فهم وجهات النظر المختلفة، والتشجيع على التعلّم المتبادل بين الأفراد. فمن خلال الحوار، تُتاح أمام المشاركين مساحة عمل تسمح بالتوصل إلى فهمٍ مشترك، وتبديد الصور النمطية، وبناء علاقات هادفة.

وقد برزت هذه الدينامية أيضًا لدى المشاركين في الحوار في الزبير. فخلال الحوار، عمدت المجموعتان إلى تحديد الاحتياجات والمخاطر المشتركة التي تهدّد سُبل عيشهما، مثل نقص الخدمات، والبطالة، وعمليات اختطاف الأطفال من المدارس. علاوةً على ذلك، اعتبر المشاركون أن تغيّر المناخ يشكل تحديًا مشتركًا يؤدي إلى تفاقم تلف المحاصيل وندرة المياه، والحاجة المتزايدة إلى الكهرباء، ولا سيما في الأشهر الأكثر حرًّا لتشغيل مكيفات الهواء. وأخيرًا، ذكرت النساء من كلا المجتمعين التهديد المتزايد للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يشير إلى أن هذا الارتفاع في نسبة العنف يرتبط بفقدان سُبل العيش الناجم عن تغير المناخ وانعدام آفاق المستقبل.

.من خلال الحوارات التي تُجريها مؤسسة بيرغهوف ومنظمة مسارات السلام، نحاول حاليًا مواجهة الحوادث التي تسبّبها هذه التغييرات المجتمعيّة الكبيرة. لذلك، اخترنا حيّ الفداء باعتباره نموذجًا للمجتمع المحلّي المتنوّع. فيُعتبر فهم الآخر وتقبّله هو العنصر الأساسي لمواجهة التوترات والنزاعات

أحد المشاركين في حوارنا في الزبير

دمج الهواجس المناخية والبيئية في عملية الحوار والوساطة

يتيح النهج المتكامل معالجة مختلف المحرّكات والأسباب الجذرية للنزاعات والتوترات في آنٍ واحد. فبدء جلسات الحوار بالتركيز على آثار تغير المناخ والهواجس البيئية يُساهم في بناء الثقة بين الجهات المعنية، ووضع الأسس لمناقشات أوسع. ويمكن لمرحلة بناء الثقة هذه أن تُفضي إلى تعاون فعّال وحلول مستدامة للمخاطر المتعلقة بالمناخ، مع تمهيد الطريق لحوار سياسي مستقبلي حول قضايا أخرى. ومن خلال التشاور مع المجتمعات المحلية حول تصوّراتها لآثار تغيّر المناخ، يمكن لجهود بناء السلام أن تُشجّع على اعتماد حلول شاملة محلية تعتمد على المعرفة المحلية، مما يُساهم في إرساء أساس متين لسلام مستدام قائم على الملكية والمشاركة المجتمعية.

كذلك، يُحوِّل هذا النهج النزاعات إلى فرص لبناء سلام شامل بقيادة محلية. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن لنهج الحوكمة التكيفيّة أن يُعزز قدرة الجهات المعنية على إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ. وتُعَدّ أنظمة الحوكمة هذه أكثر قدرةً على مواجهة التحديات الخاصة التي تطرحها النزاعات المتعلقة بالمناخ. يتطلّب ذلك هياكلَ لصنع القرار مرنة وشاملة، قادرة على الاستجابة للظروف المتغيّرة، ودمج مصادر المعرفة المتنوعة، وتعديل السياسات بناءً على الملاحظات والتعلّم. ويشمل ذلك إشراك المجتمعات المحلية، وتعزيز التعاون عبر القطاعات والمستويات، وبناء مؤسسات قادرة على التطور مع ديناميات المناخ والأمن الناشئة. ومن خلال معالجة الفجوات في التنسيق وضعف الثقة بين السلطات والمجتمعات المحلية، يُمكن تعزيز الاستجابات لتغيّر المناخ وضمان فعاليتها واستدامتها.

مثال على نهج متكامل

تُقدم دراسة الحالة أدناه مثالًا على نهج متكامل يدمج الهواجس المناخية والبيئية في عملية الحوار والوساطة، مما يُحسّن العلاقات المجتمعية ويضع حدًّا للتعدّيات.

في الحويجة، أثّر تغيّر المناخ سلبًا على توافر المياه. لذلك، ركّزت عملية الحوار على الضغط المتزايد على موارد المياه وغياب الاتفاقيات العادلة والمتوازنة لإدارة المياه وتوزيعها وتقاسمها. وفي الوقت نفسه، عالجنا انعدام الثقة بين السلطات والمجتمعات المحلية، والانتهاكات مثل تركيب مضخات المياه غير القانونية.

ركّزت الخطوة الأولى في عملية الحوار على تحسين العلاقات بين القرى المعنيّة. ومن خلال اللقاءات الأوّلية، تمّت استعادة الثقة بين المجتمعات المحلية من دون التركيز على إيجاد حلول. فقد ساهمت الجلسات في تغيير السلوك، إذ بدأ المخالفون للقانون يُلاحظون أثر أفعالهم على غيرهم ممن يعيشون بعيدًا عن مصدر المياه. ومن خلال تشجيع هؤلاء المشاركين على التعاطف مع الآخرين، نجح الوسيط/الميسّر في كسب موافقتهم على استمرار العملية.

عُقدت جلساتٌ أخرى لتبادل الأفكار حول الحلول الممكنة، بمشاركة الخبراء التقنيين والمُيسّر. وفي الحالات التي لا يزال فيها المشاركون غير قادرين على تقديم حلول لمشكلة مُحددة، قد يكون من المفيد تقديم المزيد من المعلومات والخيارات للنظر فيها. ومع تحسّن العلاقات، تبيّن أنّ صياغة هدف مشترك هو خطوة مفيدة لاستمرار العملية. كذلك، تبيّن أنّ تمكين المشاركين من إيجاد حلولهم الخاصة أكثر فعالية من الاكتفاء بتقديم حل واحد. لذلك، تم تحديد مسألة وقف التعديات بين القرى كهدفٍ مُشترك للعملية، لأنّها تُؤدي إلى تقاسم غير عادل للمياه. وقد سهّل ذلك اعتماد نهج تشاركيّ تم من خلاله تبنّي حلّ مُشترك.

ثمّ انضمّت السلطات المحلية، التي أبدت استعدادها لمعالجة الانتهاكات والتعاون مع المجتمعات، إلى هذه العملية. وتعبيرًا عن استعدادها لإبرام اتفاقية مشتركة لتقاسم المياه، أطلقت السلطات المحلية حملةً للقضاء على الوصول غير القانوني إلى قنوات الريّ وحماية مصادر المياه المحلية. وقد ساهم ذلك بدوره في بناء الثقة بين المجتمعات والسلطات المحلية.

يُظهر هذا النهج المتكامل كيف أنّ بناء الثقة والإجراءات العملية في قضية بيئية/مناخية يُعززان بعضهما البعض. وما كان من الممكن التوصّل إلى حلّ مشترك وعرضه على السلطات المحلية لولا الخطوات الأولية لبناء الثقة بين المجتمعات كجزء من العملية. في المقابل، ساهمت جهود السلطات المحلية الرامية إلى القضاء على الوصول غير المشروع إلى المياه في بناء الثقة بشكل أكبر، ومهّدت الطريق لاعتماد حلول أكثر ابتكارًا لمشكلة ندرة المياه التي تواجهها المجتمعات.

تحديد النطاق والمستوى المناسبَيْن لمعالجة مخاطر الأمن المناخي

المخاطر المتعلّقة بالأمن المناخي هي التفاعلات بين التأثيرات المناخية وسياق الأمن والسلام، الذي يتأثّر بالديناميات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ونتيجةً لذلك، يختلف نطاق معالجة هذه المخاطر ومستواها بحسب السياق.

تتوفر خيارات متنوعة لمعالجة القضايا المتعلقة بالنزاع عبر أبعاد مختلفة، كالأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية، بالإضافة إلى مزيج منها.

- .يركّز المنظور الاجتماعي على معالجة العلاقات الشخصية، والتماسك المجتمعي، والتفاهم المتبادل بين الأطراف

- .يشمل المنظور السياسي التعاون مع السلطات المحلية والإقليمية أو الجماعات السياسية لمعالجة قضايا الحوكمة أو توزيع الموارد

- .يركّز المنظور القانوني على حل النزاعات استنادًا إلى القوانين أو الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الموارد، أو ملكية الأراضي، أو الأطر التنظيمية

وبالمثل، يمكن أن تتم المشاركة على مستويات متعددة: بدءًا من المستوى المحلي، مثل الأحياء أو القرى، وصولًا إلى المستوى دون الوطني، بما في ذلك المديريات أو المحافظات، وصولًا إلى المستوى الوطني أو الاتحادي. ومن منظور تحويل النزاعات، غالبًا ما يكون من المفيد استكمال المشاركة على أحد المستويات بحوارات على مستويات أخرى، إذ يمكن أن يعزز كل منها الآخر ويولّد نتائج أكثر استدامةً ووعيًا. ويساعد استخدام هذه النُهُج المختلفة على ضمان معالجة العمليات لمخاطر الأمن المناخي بالمستوى والنطاق المناسبَيْن. ويضمن تصميم العملية وفقًا لذلك شمولية واستدامة التدخلات، مما يعزز آفاق تحويل النزاعات بشكل هادف.

ربط الحوارات على المستوى المحلي بنُهُج أخرى للحوار والعمل المناخي على مختلف المستويات

يتضمن النهج متعدد المسارات ربط الحوارات أو جهود الوساطة على المستوى المحلي بالعمليات الأوسع والعمل المناخي على المستويين الوطني والدولي. وقد راعى هذا النهج المستويات المختلفة في المجتمع، والتي غالبًا ما يشار إليها بالمسارات التالية:

- المسار الأول: القيادة العليا (صناع القرار رفيعو المستوى، والمسؤولون الحكوميون)

- المسار الثاني: القيادة المتوسطة (قادة المجتمع، والمنظمات غير الحكومية، والخبراء)

- (المسار الثالث: القيادة الشعبية (المجتمعات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني

يُساعد إشراك الجهات الحكومية المعنية على المستوى الوطني في الحوارات المجتمعية على مواءمة الإجراءات المحلية مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية. ويمكن لهذه الجهات تقديم المشورة والموارد والدعم للمبادرات المجتمعية. كذلك، من شأن الفجوات بين الواقع المجتمعي وصانعي القرار أن تعيق فعالية العمل المناخي. وتُعد معالجة هذه الفجوات أمرًا حاسمًا لتوسيع نطاق الحلول المحلية، وتحسين التنسيق، وضمان ترابط الإجراءات المتخذة على جميع المستويات وتكاملها. ويُضفي ربط الحوارات المحلية بالمنظمات الدولية قيمةً إضافية من خلال الاستفادة من الخبرات والموارد وأفضل الممارسات. ويمكن للمنظمات الدولية تقديم المساعدة التقنية والتمويل ودعم بناء القدرات، والمساعدة في رفع مستوى الوعي بالقضايا المحلية على المنصات العالمية.

أساليب عملية لتعزيز الترابط

وعلى الرغم من أنّ ربط هذه المستويات غالبًا ما يكون صعبًا، تم تحديد بعض النُهُج العملية لتحقيق هذا الربط أدناه:

- يُمكن لتأطير تأثيرات المناخ الخاصة بالمجتمعات المحلية كجزء من سرديات أوسع، مثل الأمن القومي، واستراتيجيات التكيّف، والاستقرار الاقتصادي، أن يساعد في ضمان تناغم الهواجس المحلية مع المصالح الوطنية والدولية. ولكنَّ ربط هذه القضايا بمواضيع حساسة مثل الأمن القومي قد يطرح تحدّيات ويتطلّب معالجة دقيقة.

- من خلال إظهار كيفية مساهمة الرؤى على المستوى المحلي في تحقيق الأهداف المناخية الوطنية، تزداد احتمالية مشاركة الجهات المعنية الرفيعة المستوى وبناء التزام سياسي لدعم العمل المحلي.

- إنَّ ضمان تركيبة ديموغرافية شاملة وتمثيل مختلف الجهات المعنية السياسية يُتيح اتّباع نهج متوازن يزيد من أهمية الجهات المعنية الوطنية، مما يسهّل المشاركة.

- غالبًا ما يكون من الضروري سدّ الفجوات بين المستوى المجتمعي والسلطات الحكومية. يُمكن لجمع السلطات الحكومية حول طاولات مستديرة متعددة المستويات وتقديم حلول فعّالة نابعة من المستوى المحلي - مثل دعوة الجهات المعنية المحلية أو تبادل الأفكار من الحوارات المحلية - أن يساعد في ردم هذه الفجوة. تساعد هذه الجهود المبذولة في توعية الجهات المعنية على المستوى الوطني بأهمية الحلول التشاركية ذات التوجّه المحلّي، ويمكن أن تساعد أيضًا في سدّ الفجوة بين عملية وضع السياسات وتنفيذها على أرض الواقع.

- بالإضافة إلى ذلك، من شأن إشراك وسطاء موثوقين، مثل القادة المحليين أو المنظمات غير الحكومية، أن يساعد في سد هذه الفجوات من خلال تمثيل الهواجس المحلية في المناقشات الرفيعة المستوى وتعزيز النُّهُج الناجحة في سياقات أخرى.

- إنَّ إشراك مختلف المستويات في صياغة التوصيات لصنع السياسات واتخاذ القرارات من خلال جهود منسّقة يُساهم في دعم تبادل أفضل الممارسات والنجاحات، والمساعدة في سد الفجوات المحتملة بين السياسات الوطنية والتنفيذ المحلّي بحيث تتأثر استراتيجيات الأمن المناخي الوطنية بالحقائق والتحديات المحلية وتستجيب لها.

- في بعض الأحيان، قد يكون من المفيد إشراك المنظمات الدولية بشكل مباشر أو إبقاء دورها ثانويًا: يُمكن أن يكون إشراك المنظمات الدولية بشكل مباشر مفيدًا عندما يُضفي وجودها مصداقيةً أو يُتيح الوصول إلى موارد إضافية. ولكنْ، في الحوارات الحساسة أو التي تعتمد على الثقة، قد يكون من الأفضل إبقاء دورها ثانويًا حيث تُقدّم الدعم من دون المشاركة بشكل مباشر، وذلك للحفاظ على السرية والثقة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر مستوى المشاركة على رغبة المنظمة في المشاركة؛ فقد يفضل البعض أدوارًا محدودة كمستشارين أو داعمين بدلًا من المشاركة بشكل مباشر. ويضمن تصميم مشاركتهم بما يتناسب مع احتياجات المشاركين المحليين ومستويات ارتياحهم أن تكون المساهمات الدولية فعالة وملائمة للسياق.

- في السياقات التي قد يتردّد فيها المشاركون في التحدث بصراحة أمام مسؤولين رفيعي المستوى، يمكن للميسّرين استخدام أساليب مثل جلسات الإحاطة الخاصة، أو المساهمات المجهولة، أو المناقشات المصغّرة. يتيح ذلك إيصال الأصوات المحلية من دون خوف من العواقب، مما يحافظ على نزاهة الرؤى المجتمعية.

- يُساهم تيسير اجتماعات الطاولات المستديرة رفيعة المستوى، بالتوازي مع تنظيم تبادلات تقنية واجتماعات غير رسمية على مختلف المستويات، في تحسين تنفيذ جهود التنسيق والنُهُج الموجّهة نحو الحلول.

النهج الأمثل

أفضل الممارسات: في الزبير، البصرة، شارك ممثّلو الحكومات المحلية والوطنية المعنيّون في العقد الاجتماعي الذي تم التوصل إليه كنتيجة للحوارات. وساعدت مشاركتهم على مواءمة الإجراءات المحلية مع الأولويات الوطنية. وكما أشار الميسّر من الزبير، "شكّل إشراك ممثلي الحكومات الوطنية مفتاحًا لنجاحنا. فقد ضمن توافق إجراءاتنا المحلية مع السياسات الوطنية، ووفر لنا الدعم اللازم".

يُقدّم المشهد المتطور للسياسات المتعلقة بالمناخ في العراق رؤى قيّمة حول كيفية استخدام الأطر الوطنية كأساس لحوار أوسع وتنسيق العمل المناخي على مختلف المستويات. ويعكس تطوير المساهمات الوطنية المحددة للعراق، بالإضافة إلى الورقة الخضراء اللاحقة، التزامًا متزايدًا بمعالجة المخاطر المناخية وخفض الانبعاثات بما يتماشى مع الأهداف الدولية.وتُقدم هذه الاستراتيجيات توجّهات سياسية مهمّة، بما في ذلك تنظيم حفر الآبار، وتعزيز كفاءة أنظمة الريّ، ووضع حدود لاستخدام المياه.

تُمثل الورقة الخضراء، التي أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسات وطنية أخرى وبدعم من شركاء دوليين، خطوةً مهمةً في صياغة رؤية العراق للمناخ على المدى الطويل. فهي تُحدد الأولويات الاستراتيجية للتكيف مع تأثيرات تغيّر المناخ والحدّ منها، وتُرسي أسسًا للسياسات المستقبلية وتخطيط الاستثمارات.

في الوقت نفسه، تُسلّط العملية الضوء على أهمية تعزيز الصلة بين الاستراتيجيات الوطنية والاحتياجات والرؤى والحوارات المحلية. وتُتيح هذه العملية فرصةً لتعميق الجوانب التشغيلية للتنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الوزارات، وإيجاد مسارات أوضح للمشاركة المجتمعية. يُمكن لبناء آليات حوكمة شاملة، وتعزيز الاختصاصات المؤسسية، وضمان التمويل المستدام، أن يُساهم في ترجمة الالتزامات المناخية الوطنية إلى إجراءات فعّالة ومُستندة إلى الواقع المحلي.

المرحلة الثانية: الإعداد

في المرحلة الثانية، يتم تمهيد الطريق لعملية الحوار أو الوساطة. يبدأ هذا القسم باستكشاف كيفية اختيار موقع العملية ووضع جدول زمني لها. ثم يتناول خطوات تشكيل فريق من الميسّرين. بعد ذلك، يبحث في تحديد المشاركين واستراتيجيات إدارة مشاركة الأطراف الثالثة. وأخيرًا، يتناول وضع جدول أعمال.

اختيار الموقع ووضع جدول زمني

تبعًا للموقع المحدد والمشاركين، يمكن إجراء الحوارات في بيئات متنوعة تُحددها الظروف والمعايير المحلية. يجب أن يكون الموقع آمنًا ومحميًا ومتاحًا لجميع المشاركين. كذلك، يجب أن يكون مكان انعقاد الحوار في منطقة لا يشعر فيها أي طرف بالتهميش. وفي حين أن اختيار موقع تظهر فيه تأثيرات قضايا الأمن المناخي بشكل مباشر يُضفي طابعًا مُلحًا ويُرسّخ النقاش في سياق التجربة المُعاشة، غير أنه من المُفيد أيضًا جمع المشاركين في مكان مُحايد. تُساعد هذه المسافة على توفير مساحة للتأمل، وتتيح للمشاركين التركيز بشكل أكبر على الحوار نفسه. عند اختيار مكان وتجهيزه، من المهم التأكد من استيفاء الشروط التالية:

- يُمكن للمشاركين أن يتواصلوا بصريًا بشكل مباشر في ما بينهم.

- يُمكن للمشاركين سماع بعضهم البعض بسهولة.

- لا توجد اختلافات هرمية في ترتيب الجلوس. ولكنْ، قد يكون من الضروري مراعاة البروتوكول عند إشراك الجهات المعنية الرفيعة المستوى، خاصةً إذا وُضعت متطلبات محددة لضمان مشاركتهم.

عادةً ما يُفضّل ترتيب الجلوس على شكل حرف U أو نصف دائري أو على طراز المؤتمرات.

ينبغي التخطيط بعناية لتوقيت جلسات الحوار وتواترها بما يتناسب مع جداول المشاركين، وتقليل العوائق أمام مشاركتهم. وكثيرًا ما يكون من المفيد عقد الجلسات بانتظام لضمان استمرارية المشاركة. ولكنْ، يمكن تعديل وتيرة الجلسات تبعًا لمدى إلحاح القضايا المطروحة. تُعدّ المرونة أمرًا مهمًا، إذ يمكن أن تتطور القضايا المتعلقة بالمناخ بسرعة، مما يستلزم عقد اجتماعات أكثر تواترًا خلال الفترات الحرجة. إضافةً إلى ذلك، من الضروري توفير وقت كافٍ بين الجلسات للمشاركين للتفكير والتشاور مع مجتمعاتهم المحلية وتنفيذ الإجراءات المتفق عليها.

>يتمثّل أحد الدروس المستفادة الرئيسية في أهمية مواءمة مواعيد الجلسات مع جداول المشاركين والتزاماتهم العملية. في البداية، كانت جلسات الحوار في الزبير تُعقد من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، غير أنّ ذلك تعارض مع التزامات العمل للمشاركين، ممّا حال دون حضورهم. وإدراكًا لهذه المشكلة، عدّلنا التوقيت لتبدأ الجلسات بعد الساعة الرابعة عصرًا: "كان تحديد مواعيد الجلسات بعد ساعات العمل واختيار مواقع مألوفة أمرًا أساسيًا لضمان معدلات مشاركة عالية. وقد سهّل ذلك على أفراد المجتمع الحضور والمشاركة في عملية الحوار".

من أهم الدروس المستفادة الرئيسية إتاحة وقت كافٍ بين الجلسات للمشاركين لفهم المعلومات والمتابعة مع زملائهم لتعزيز الشعور بالمسؤولية. في البداية، كان الشعور السائد في الزبير هو أن الجهود المبذولة لإحداث التغيير غير مجدية، وأنّ الأمور لن تتحسّن. ولكنْ، من خلال عملية بناء الثقة والمشاركة المستمرة، يبدو أن هذا التوجه يتغير. بات السكان يؤمنون أنهم قادرون على إحداث فرق، وقد انتقلوا من موقع المتفرّج إلى البحث بجدية عن سبل لتحسين وضعهم والبناء على الاتفاقيات التي وقّعوها. وتحديدًا، يعمل الشباب مع أقرانهم من الأحياء الأخرى على مناقشة الاتفاقية وإظهار شعورهم المتزايد بالمسؤولية. وهذا يُبرز أهمية تخصيص وقت كافٍ بين الجلسات ليتمكّن المشاركون من استيعاب المعلومات وعقد اجتماعات إضافية مع أقرانهم، وهو أمرٌ حاسم لتعزيز المشاركة والمسؤولية.

النظر في المهارات الأساسية المطلوبة من الميسّر

يساعد المُيسِّرون المجموعة على التواصل بفعالية وتحسين التفاهم المتبادل. وبينما يتحمّل المشاركون في الحوار أو الوساطة مسؤولية محتوى العملية ونتائجها، فإنّ دور المُيسِّر يتمثّل في ضمان أن تبقى العملية عادلة وبنّاءة. ومن المفيد اختيار مُيسِّرين يتمتّعون بمعرفة جيدة بديناميات الوضع. في المقابل، ينبغي أيضًا إشراك مُيسِّرين خارجيين يمكنهم تقديم وجهات نظر جديدة. وبالنسبة للحوارات المتعلقة بالمناخ ومبادرات الوساطة تحديدًا، ينبغي كذلك وجود خبراء ذوي معرفة تقنية حول أهم قضايا تغيّر المناخ لدعم العمليات. وحتى لو لم يحضر خبراء المناخ اجتماعات الحوار أو الوساطة بنفسهم، يُمكنهم تقديم دعم قيّم بفضل معرفتهم المتعمقة باتفاقيات المناخ وعمليات الحوار. ويعتمد مدى فائدة حضورهم على عدة عوامل، منها مدى تعقيد القضايا التي تُناقَش، ومستوى التفاصيل التقنية المطلوبة، وحساسية البيئة التي يُجرى فيها الحوار. في الحالات التي تكون فيها المدخلات التقنية التفصيلية حاسمة للنتائج - مثل المناقشات حول إدارة الموارد أو استراتيجيات التكيّف - يُفضل حضور خبراء المناخ لتقديم رؤى آنية. ولكنْ، في السياقات الأكثر حساسية، حيث قد يعيق وجود خبراء خارجيين التواصل المفتوح، يمكن للخبراء تقديم المشورة مسبقًا أو التشاور مع الميسّرين قبل الجلسات وفي ما بينها وبعدها. تُظهر تجربتنا أن إشراك خبراء المناخ بشكل غير مباشر في القضايا الحساسة يُساعد على تحقيق التوازن بين توفير الخبرة اللازمة، وتوليد خيارات للحلول، وتوفير مساحة مريحة للمشاركين للتعبير عن آرائهم بحرية.

في حين أنّ وجود فريق من المُيسّرين قد يكون مفيدًا، غير أنه ليس ممكنًا دائمًا. في ما يلي المهارات والمتطلبات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها المُيسّر أو الفريق:

- التعددية: من أجل دمج وجهات النظر المتعارضة في تسويةٍ سلمية للنزاعات، لا بد من الاستماع إلى جميع الأطراف على قدم المساواة وأخذها في الاعتبار. لا نكتفي بالحياد، بل نتعامل مع جميع الأطراف .بانفتاح، ونسعى لفهم مصالحهم ودوافعهم (انقر/ي هنا لقراءة المزيد عن رؤية بيرغهوف)

- أدوات التيسير: بعض أدوات التيسير، مثل الإصغاء الناشط، وإعادة الصياغة، والتلخيص، تدعم الميسّرين في خلق مساحة آمنة للحوار، كما تُساعِد المشاركين على التعبير عن أنفسهم، وفهم الآخرين، وإيجاد أرضية مشتركة. يمكن أن تساعد هذه الأساليب في إدارة التوترات وتوجيه عملية الوساطة والحوار نحو نتائج مشتركة (يُرجى مراجعة أدوات التيسير ضمن مجموعة الأدوات هذه لمزيد من الإرشادات).

- الوعي الجماعي: يمكن للعمل في فرق تيسير مختلطة، تضم وسطاء داخليين وخارجيين، وخبراء في المناخ، وموظفي دعم، لمراقبة ديناميات المجموعة وتسهيل التفاعلات الفردية خارج جلسات الحوار، أن يُسهّل الحوار ويتوسط في الاتفاقات بين أطراف النزاع بفعالية. إنّ العمل بشكل قائم على التعاون، مع وعي كل طرف بنقاط قوة الآخر ونقاط ضعفه كميسّرين، يبني فريقًا قويًا وفعالًا.

.يجب على المُيسّر الجيد أن يحافظ على الحياد والاحترام، وأن يعامل جميع المشاركين بانفتاحٍ متساوٍ. كذلك، عليه إدارة ديناميات المجموعة بعناية، مثل معالجة أوجه الخلل في المناقشات، للحفاظ على التركيز على الحلول. يُنصت المُيسّر الفعّال باهتمام ويطرح أسئلةً مُتسقةً لضمان سماع وجهات النظر المُتنوعة، مُبديًا تقديره لمُساهمات كل مشارك. يُعزز هذا النهج الثقة ويُشجع على المُشاركة الفعّالة من جميع الأطراف

اقتباس من إحدى المُيَسِّرين/ات

دعوة المشاركين والتعامل مع الأطراف الثالثة

تختلف آثار تغير المناخ في العراق بين جميع الفئات السكانية. وتتفاوت هشاشة الأوضاع بشكل كبير بناءً على عوامل مثل العمر والنوع الاجتماعي والإعاقة والوضع الاجتماعي والاقتصادي، مما يطرح تحديات وفرصًا في آن واحد لتعزيز قدرة المجتمع على الصمود والتغيير. ويُعد مراعاة أوجه الهشاشة المحددة أمرًا مهمًا لضمان تمثيل هادف ونهج شامل للحوار والمشاركة في الوساطة. وتُعد الشمولية والمشاركة أساسيَّتَيْن في جهود بناء السلام، إذ يُسهمان في معالجة المظالم الاجتماعية المتمثلة في الإقصاء والتهميش، ويعززان الشعور بالتبنّي والمسؤولية، مما يُعزز بدوره استدامة الحلول.

يُمكن لإدراك أوجه الهشاشة ومعالجتها أن يُحفّز التغيير الإيجابي داخل المجتمعات. فمن خلال تحديد الاحتياجات وأوجه الهشاشة الفريدة لمختلف الفئات واستهدافها، والاستفادة من قدراتها ومعارفها المتميزة، يُمكن للمجتمعات وضع استراتيجيات تكيّف أكثر شمولًا وفعالية. ولا تقتصر هذه العملية على بناء القدرة على الصمود فحسب، بل تُعزز أيضًا التماسك الاجتماعي. تُشكّل أوجه الهشاشة التالية أساسًا لفهم كيفية التعامل مع المشاركة بطريقة تقاطعية، وضمان الشمولية والمشاركة الهادفة:

أوجه الهشاشة المرتبطة بالنوع الاجتماعي

تواجه النساء أوجه هشاشة متزايدة بسبب عدم المساواة في الوصول إلى الموارد، والأدوار الجندرية التقليدية، ومحدودية سلطة اتخاذ القرار. على سبيل المثال، غالبًا ما تتأثر النساء أكثر من الرجال بتغيّر المناخ، لا سيما إذا كانت سبل عيشهنَّ مرتبطة بالأدوار الزراعية والعائلية. ويمكن أن تؤدي الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن تغيّر المناخ إلى زيادة العنف الأسري، مما يُفاقم من الهشاشة التي يعانينَ منها. إضافةً إلى ذلك، يؤثر النزوح المرتبط بالمناخ بشكل كبير على النساء أكثر من الرجال، إذ يُزعزع استقرارهنَّ ويطرح تحديات فريدة تتعلق بالنظافة والصحة النفسية والجسدية. ومن جهة أخرى، قد يواجه الرجال عسكرة ونزاعات متزايدة كنتيجة مباشرة لندرة الموارد والضغوط الاقتصادية. لذلك، يُعَدّ كلٌّ من تمكين المرأة في صنع القرار، وتعزيز الوصول إلى الموارد، وتلبية الاحتياجات الخاصة بالنوع الاجتماعي في استراتيجيات التكيّف، أساسيًا. ويشمل ذلك ضمان رفع صوت النساء في الحوكمة المحلية وتخطيط المرونة المناخية، بالإضافة إلى تقديم دعم مُوجّه للمبادرات التي تقودها النساء والتي تُعزز تكيّف المجتمع وقدرته على الصمود. بالإضافة إلى ذلك، وجد علماء في النوع الاجتماعي أنّ (عدم) المساواة بين الجنسَيْن ترتبط بقوة بعدم الاستقرار والنزاعات: لقد أثبت الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أن البلدان التي تسجّل درجات كبيرة من عدم المساواة بين الجنسَيْن هي أكثر عرضة لعدم الاستقرار والنزاعات وأوجه هشاشة متزايدة في القضايا المتعلقة بالمناخ. بالتالي، فإن القضايا الجندرية لها دور رئيسي في صياغة السياسات الفعالة للتكيّف مع آثار تغيّر المناخ والتخفيف منها وحلّ النزاعات.

الشباب وأوجه الهشاشة المتعلقة بسبل العيش

يتعرض الشباب في المجتمعات الزراعية بشكل خاص لخطر فقدان سبل عيشهم بسبب آثار تغيّر المناخ، إذ غالبًا ما يعملون في القطاعات المعرضة للتغيرات البيئية، مثل الزراعة والعمل غير الرسمي. يمكن أن تؤدي هذه الضغوط الاقتصادية، بالإضافة إلى الفرص البديلة المحدودة، إلى زيادة نسبة الهجرة والتشريد حيث يبحث الشباب عن الاستقرار وسبل العيش المستدامة في أماكن أخرى. يمكن أن يُضعف هذا التحوّل الديموغرافي الهياكل المجتمعية ويؤدي إلى فقدان التراث الثقافي والتماسك الاجتماعي. وللتخفيف من هذه المخاطر، يُعدّ كلّ من استحداث فرص العمل، وتعزيز النظم التعليمية، وتمكين مشاركة الشباب في جهود التكيف مع تغيّر المناخ وبناء القدرة على الصمود، أمورًا حاسمة. لا تساهم مشاركة الشباب في تسخير إمكاناتهم الابتكارية فحسب، بل تُسهم أيضًا في ضمان استدامة الإجراءات المناخية على المدى الطويل.

الفئات المهمّشة

غالبًا ما تواجه الفئات المهمّشة، بما في ذلك الأقليات العرقية والأشخاص ذوو الإعاقة، الإقصاء والتمييز، مما يزيد من تأثرها بتغيّر المناخ. قد تتمتّع هذه الفئات بفرص أقلّ للحصول على الموارد الأساسية والمعلومات وأنظمة الدعم اللازمة للاستجابة الفعالة للتحديات المناخية. ومن الضروري تلبية الاحتياجات الخاصة بهذه الفئات وإشراكها بفعالية في جهود التكيف. كذلك، يمكن للاستراتيجيات الشاملة التي تُولي الأولوية للإنصاف والعدالة الاجتماعية أن تُساعد في الحد من الهشاشة وتعزيز القدرة على الصمود بين الفئات الأكثر تأثرًا.

عند اختيار المشاركين في حوار شامل، يجب مراعاة أوجه الهشاشة هذه وإشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك ممثلو المجتمع المحلي، ومنظمات المجتمع المدني، وزعماء القبائل ورجال الدين، والهيئات الحكومية. يُساهم ضمان التمثيل الفعّال للنساء والشباب والفئات الهشة في تعزيز شمولية الحلول واستدامتها وشرعيتها.

ومن المهم كذلك إشراك الجهات الفاعلة النافذة وإنشاء نقاط محورية لتسهيل التواصل والتنسيق.

- تؤدّي الجهات الفاعلة النافذة دورًا حاسمًا في نجاح عمليات الحوار. يتمتّع الأشخاص النافذون الرئيسيون بسلطة رسمية ويمكنهم اتخاذ القرارات، بينما يمارس الأشخاص النافذون الثانويون، رغم عدم شغلهم مناصب رسمية، نفوذًا كبيرًا داخل مجتمعاتهم. يُساهم إشراك الفئتَيْن من الأشخاص النافذين في ضمان نسبة قبول أكبر لنتائج الحوار وتطبيقها بشكل أوسع. وينبغي التعامل مع الجهات النافذة عن كثب وحذر، لأنهم يدركون الامتيازات التي يتمتّعون بها. لذلك، من المهم تهيئة ظروف تَحول دون استخدام نفوذهم لتحقيق مكاسب شخصية.

- تدعم النقاط المحورية التواصل بين منظمي الحوار ومجتمعاتهم. فهي تساعد على بناء الثقة، وتسهيل التواصل، وضمان تمثيل جميع الأصوات. من شأن تحديد نقاط محورية لمختلف فئات المجتمع أن يعزز شمولية عملية الحوار وفعاليّتها.

- قد يُشكّل تحديد الجهات المعنية خطوةً أساسية في تحديد الأشخاص النافذين الرئيسيين والثانويين والنقاط المحوري.

أمثلة من مشاريعنا

إطار التحضير للحوار التشاوري في الزبير، البصرة، حدد الميسّر ممثلين رئيسيين من المجتمع المحلي ليكونوا بمثابة نقاط انطلاق للمجتمع ككل. وعيّن هؤلاء نقاط محورية لمختلف فئات المجتمع، كالنساء والرجال والشباب، لضمان أن يكون الاختيار والتمثيل مناسبَيْن. وخلال ورشة عمل تأملية، أكد الميسّر على أن "اختيار المشاركين يجب أن يستند إلى مجموعة من المعايير المصمّمة خصيصًا لسياق المجتمع المحلي. إن إشراك الجهات الفاعلة الرئيسية النافذة يضمن أن ترتكز عملية الحوار على الواقع المحلي".

في الحويجة، كركوك، واجه المُيسّر طلبًا صعبًا من إحدى الجهات المعنية الرئيسية بشأن الترتيبات اللوجستية لمكان الحوار. وعالج المُيسّر هذا الأمر بالاعتماد على دعم جهات فاعلة أخرى للتوسط في الطلب والتعامل مع توقعات السلطات المحلية. وأشار المُيسّر إلى أن "الشفافية والتواصل المباشر كانا حاسمين في تلبية مطالب الجهات المعنية الرئيسية. واعتمدتُ على جهات فاعلة للتوسط والضغط على الجهات المعنية الرئيسية لتقديم تنازلات، وهو أمر استغرق وقتًا طويلًا ولكنه فعّال في الوقت نفسه".

في تلعفر، نينوى، شكّل إشراك رجال الدين في الجلسات خطوة حاسمة. وتناول هؤلاء قضايا الحوار في صلاة الجمعة، مما أثر بشكل كبير على المشاركة والدعم المجتمعي. وكما أوضح المُيسّر من تلعفر: "كان إشراك رجال الدين أمرًا بالغ الأهمية لما لهم من تأثير كبير على المجتمع. وقد ساهم تأييدهم لعملية الحوار خلال صلاة الجمعة في إضفاء الشرعية على الحوار وتعزيزه".

وضع جدول أعمال

نادرًا ما تكون الحوارات والوساطات أحداثًا فردية، بل هي جزء من عمليات طويلة قد تستغرق أسابيع أو أشهرًا أو حتى أكثر، بحسب الموضوع ومستوى النزاع. ويتمثل دور الميسّر في تخصيص وقت كافٍ في كل جلسة وبين الجلسات لتوجيه المشاركين خلال مراحل العملية المختلفة.

يتطلب وضع جدول أعمال لجلسات الحوار تخطيطًا دقيقًا، مع مراعاة احتياجات المشاركين وطبيعة النزاع. يضع المُيسّر جدول أعمال كل جلسة على حدة، بالإضافة إلى جدول أعمال للعملية ككل. ولضمان مراعاة أولويات المشاركين، يجب إشراكهم في وضع جدول الأعمال من خلال عملية تشاورية، وجمع ملاحظاتهم ومدخلاتهم. تتوفر استراتيجيات مختلفة لتصميم جدول الأعمال:

- يمكن لاعتماد نهج تدريجي يبدأ بالقضايا الأقل جدلًا أن يُساهم في بناء الثقة والزخم. فالبدء بالمواضيع التي يُمكن التوصل فيها إلى اتفاق جزئي على الأقل يُرسي مناخًا إيجابيًا، مما يُمهّد الطريق لمشاركة أعمق في القضايا الأكثر تعقيدًا. على سبيل المثال، في حوار يتعلق بتغيّر المناخ، قد يبدأ المُيسّر بمواضيع أقل جدلًا، مثل أهمية ممارسات الحفاظ على البيئة المحلية أو فوائد أنظمة الإنذار المبكر بالكوارث الطبيعية.

- قد يكون من الضروري أحيانًا معالجة القضايا الأصعب أولًا، لا سيّما إذا كان لدى المشاركين تأييد قوي لهذه القضايا أو رفضوا المشاركة ما لم يُعالج الموضوع الأكثر جدلًا في البداية. على سبيل المثال، خلال عملية تشمل مجتمعات زراعية، قد يكون المزارعون أكثر اهتمامًا بالتأثير المباشر للجفاف على سبل عيشهم. إذا لم يُطرح هذا الموضوع في البداية، فقد لا يرغبون في المشاركة في مناقشات حول استراتيجيات التكيّف مع تغيّر المناخ.

يتطلب تحديد النهج الأنسب للحالة المطروحة فهمًا عميقًا للسياق. وعلى الرغم من أهمية التخطيط بشكل دقيق، غير أنّه من المهم أيضًا التمتّع بالمرونة، لا سيما في الحالات التي قد يتفاعل فيها المشاركون بشدة مع قضية ما أو يقدمون ملاحظات تتطلب تعديل جدول الأعمال. ويمكن للمراحل التالية أن تساعد الميسّر في تطوير الجلسات الفردية والعملية ككل.

التعارف/مناقشة القضية

في هذه المرحلة، يضع المُيسّر، بالتعاون مع المشاركين، القواعد الأساسية للتواصل باحترام. ثم يُشجَّع المشاركون على عرض وجهات نظرهم واحتياجاتهم. على سبيل المثال، في حوار يتعلق بتغيّر المناخ والقضايا البيئية، قد يُعبّر المشاركون عن هواجسهم بشأن تأثير تناقص مصادر المياه على سبل عيشهم. للمساعدة في تنظيم النقاش، يُمكن استخدام أدوات للتيسير، مثل تلخيص البيانات وعرض القضايا (مثل استخدام الخرائط لتسليط الضوء على مصادر المياه أو المناطق المتأثرة بتغيّر المناخ).

تعميق الفهم وتبادل وجهات النظر

يُعدّ الاعتراف بالمشاعر والهواجس والاحتياجات الكامنة لدى جميع الأطراف ومعالجتها عنصرًا رئيسيًا في هذه المرحلة. غالبًا ما تؤدي هذه الطبقة العاطفية دورًا هامًا في كيفية تفاعل الناس مع بعضهم البعض ومع القضايا المطروحة. لذلك، يمكن لفهم هذه الهواجس العميقة أن يعزز التعاطف والثقة. على سبيل المثال، في حوار يتعلق بندرة المياه، يمكن للمشاركين إجراء زيارة ميدانية للمناطق الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ لمعرفة كيفية تأثيره على سبل عيش المجتمعات. كذلك، يمكن للميسّر استخدام أدوات مثل الأسئلة المفتوحة والدائرية، وإعادة الصياغة والتكرار لمساعدة المشاركين على التفكير في وجهات نظرهم ووجهات نظر الآخرين.

توليد خيارات شاملة

في هذه المرحلة، ينتقل التركيز إلى توليد حلول محتملة، مع التركيز على توفير مساحة مفتوحة للعصف الذهني. خلال هذه المرحلة، من الضروري عدم تقييم الخيارات مبكرًا. فالهدف هو تشجيع التفكير الإبداعي وتوليد مجموعة واسعة من البدائل. على سبيل المثال، في عمليات الوساطة والحوار المتعلقة بندرة المياه، قد يتبادل المشاركون الأفكار حول بدائل مثل أنظمة الريّ الحديثة، وخطط التكيّف، وآليات تقديم الشكاوى. تُعد أدوات التيسير، مثل العصف الذهني وتوجيه المشاركين لاستكشاف البدائل من دون تقييمها فورًا، أساسية في هذه المرحلة. ويمكن لمدخلات الخبراء أن تُساهم في هذه العملية من خلال توفير خيارات إضافية ومدروسة.

مناقشة الخيارات وتقييمها

في هذه المرحلة الأخيرة، ينتقل التركيز إلى مناقشة الخيارات المُقترحة وتقييمها. قبل بدء هذه المناقشة، من المهم إعداد قائمة بالمعايير التي تُساعد في تقييم جدوى الحلول المقترحة وفعاليتها. على سبيل المثال، في عملية بين المزارعين والسلطات الحكومية المحلية، قد تعمل المجموعة على تقييم الحلول المُحتملة، مثل اعتماد محاصيل مقاومة للجفاف، أو تعديل جداول الزراعة، أو إنشاء أنظمة للحفاظ على المياه. وقد تشمل معايير التقييم عوامل مثل التكلفة، وسهولة التنفيذ، وإمكانية تعزيز الأمن الغذائي، والاستقرار البيئي. تُعَدّ هذه الخطوة حاسمة لتضييق نطاق البدائل من أجل تحديد الخيارات الأكثر جدوى، وضمان أن تكون الحلول عملية ومقبولة على نطاق واسع من قِبل المشاركين.

في كلار، السليمانية، تم التشديد على الاحترام والإصغاء الناشط لتحقيق النتائج وإتاحة مساحة للتعبير الحر. وقد شجعت فرص المشاركة المتساوية جميع المشاركين على المشاركة في المناقشات. وأشار الميسّر من كلار إلى أن "الاحترام والإصغاء الناشط كانا ضروريَّيْن لبناء الثقة وتشجيع المشاركة. وشكّلت إتاحة مساحة للتعبير العاطفي خطوة مهمة، لا سيما في الحالات المشحونة عاطفيًا".

المرحلة الثالثة: إجراء عملية الحوار والوساطة

في المرحلة الثالثة، تُعقد جلسات الحوار والوساطة. يركّز هذا الفصل على تقنيات وأساليب تيسير عملية الحوار أو الوساطة، ودعم المجتمعات المحلية بمبادرات عملية ملموسة.

استكشاف مهارات وأساليب التواصل الأساسية

تساعد أدوات وأساليب التيسير على تهيئة بيئة مناسبة لحوار مفتوح وبنّاء. تضمن العملية المُيسّرة بشكل جيّد أن يشعر المشاركون بأنه يتم الاستماع إليهم واحترامهم ويشاركون بفعالية في معالجة التحديات المشتركة. يقدّم هذا الفصل أدوات وأساليب التيسير الرئيسية التي تدعم عملية الحوار أو الوساطة. كذلك، يتناول مهارات التواصل الأساسية للميسّرين، واستراتيجيات تنظيم التواصل وتوجيهه بفعالية.

يساعد الميسر الأطراف على فهم بعضهم البعض بشكل أفضل وينقل الحوار من تبادل للمواقف إلى استكشاف للهواجس أو الاحتياجات الأساسية.

- عندما يستمع المُيسّر ويُعيد صياغة المعلومات أو الأفكار بكلماته الخاصة - من خلال إعادة الصياغة - يُمكن أن يُحفّز ذلك المُتحدّث على التوسّع أكثر أو الشعور بالتقدير للمحتوى الذي قدّمه.

- تُعدّ إعادة التأطير أداة أساسية أخرى لتسهيل مناقشة القضايا الخلافية. يُعيد المُيسّر صياغة التصريحات التي قد تحمل رسائل عدائية أو مُتحيّزة لجعلها أكثر قبولًا لدى الآخرين.

- إضافةً إلى ذلك، عندما يُقدّم المشاركون تصريحات طويلة أو مُفصّلة، يُمكن للتلخيص أن يُساعد في توثيق موقف العملية وضمان تركيز النقاش.

- طرح الأسئلة المفتوحة يُشجّع المُتحدّثين على التفكير بعمق أكبر في رسائلهم، ويُساعد على الوصول إلى جوهر رغبات المُتحدّث أو هواجسه أو رؤاه.

- يُمكن للمُيسّرين أيضًا استخدام لغة الجسد لإظهار انفتاحهم وتعاطفهم والتزامهم بالمواضيع المطروحة والمُناقشة.

كميسّر، من الضروري توفير مساحة للغضب والإحباط. إذا لم تُتح الفرصة للتعبير عن هذه المشاعر، فقد تؤثر على جدول الأعمال. لا ألتزم بدقة بتوقيت جدول الأعمال إذا رأيتُ ذلك ضروريًا. كذلك، في بعض الجلسات، قد يجلس المشاركون بطريقة توحي بأنهم يتحكمون في المشهد. يمكن للغة الجسد أن تؤثر بشكل كبير على الإعداد. لذلك، يجب أن يكون لدى الميسّر معرفة بديناميات القوة والأفراد الحاضرين.

اقتباس من أحد المُيَسِّرين/ات

تُعتبر أساليب التيسير أدوات لتنظيم التواصل بفعالية، بدءًا من الحوارات الحرة وصولًا إلى النُهج المنظمة. يعتمد اختيار الأسلوب على الغرض من الحوار، ومهمّته، وجدوله الزمني، وسياقه، بالإضافة إلى حجم المجموعة، واختلال موازين القوى، والجوانب العملية مثل مكان الحوار.

المناقشات الحرة

على سبيل المثال، تُناسب المناقشات الحرة المجموعات الصغيرة التي تُعالج قضايا مجتمعية، مثل تأثير الجفاف على سبل العيش، لأن البيئة غير الرسمية تُشجع على تبادل الخبرات الشخصية بحرية حول قضية واسعة تُؤثر على الجميع. وطالما أن الموضوع ليس حساسًا لدرجة تمنع المشاركين من الإقرار بوجهات نظر الآخرين، فإنه يُعزز مساحة مشتركة يتواصل فيها الأفراد من خلال تجاربهم ويتشجّعون على المساهمة.

المناقشات الدورية

في البيئات الأكثر تعقيدًا، تضمن النُهج المنظمة، مثل المناقشات الدورية، سماع جميع الآراء. ويمكن أن يكون ذلك مفيدًا بشكل خاص في الحوارات التي تنشأ فيها توترات - مثل الحوار بين المجتمعات المضيفة والمجتمعات النازحة بسبب تغيّر المناخ، حيث يتّهم كلٌّ منهما الآخر بانعدام الأمن أو العنف - من خلال توفير مساحة لكل مشارك لإعطاء وجهة نظره.

المجموعات الفرعية

كذلك، تُشجع المجموعات الفرعية الصغيرة على تبادل الأفكار، وتمنع سيطرة الأصوات المهيمنة على النقاش، مما يُسهّل على بعض المشاركين التحدث. وتُتيح هذه المجموعات استكشافًا أعمق وأكثر تركيزًا للقضايا المعقدة. على سبيل المثال، في حوار حول ندرة المياه، يمكن للمجموعات الصغيرة استكشاف حلول محددة، مثل تحسين أنظمة الريّ أو تطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار. يُمكن لمناقشة هذه المشاكل المعقدة في مجموعات صغيرة أن تُؤدي إلى بروز مجموعة أوسع من الحلول المُحتملة ومشاركة أكثر شمولًا.

المرونة والقدرة على التكيّف

تؤدي المرونة والقدرة على التكيّف دورًا هامًا في عملية التيسير، إذ تُمكّن الميسّرين من الاستجابة للطبيعة الديناميكية لعمليات الحوار والوساطة. وقد يكون من المفيد تعديل النهج بناءً على احتياجات المشاركين أو ملاحظاتهم. وقد يشمل ذلك تكييف أدوات التيسير أو صيغه أو جداول أعماله بحسب الحاجة للحفاظ على المشاركة وتحقيق النتائج المرجوة.

في الزبير، البصرة، تم استخدام مجموعات ثانوية لجمع معلومات أساسية حول عمق التوتر، والروابط بين المناخ والنزوح والنزاع، وتأثيرها على التماسك الاجتماعي، عندما لم تنجح الجلسات الأولية. وأوضح المُيسّر من الزبير: "أثبتت المجموعات الثانوية فعاليتها في جمع المعلومات عندما لم يكن النموذج الأولي مُجديًا. بالإضافة إلى ذلك، سمح لنا وجود مُيسّرَين بسدّ الثغرات المعرفية لدى كلٍّ منا، وإثراء الحوار".

ربط العمل المناخي وجهود بناء السلام الأخرى بعمليات الحوار والوساطة

لتعزيز استدامة الحوارات وجهود الوساطة المتعلقة بالمناخ وتأثيرها، يمكن للمبادرات المراعية للنزاعات، والتي تُعالج احتياجات المجتمع، أن تُكمّل عمليات الحوار والوساطة. قد تختلف هذه المبادرات شكلًا وحجمًا، تبعًا لعملية الحوار والوساطة والاحتياجات المُحددة للمشاركين. خلال هذه العمليات، اتضح أن دعم تطوير حلول ملموسة واتفاقيات عملية متعلقة بالمناخ من خلال حوارات شاملة يُعزز نسبة القبول لدى السلطات والمجتمعات المحلية والتزامها. بالإضافة إلى ذلك، تبيّن أن دعم التنفيذ الملموس للحلول المُحددة في الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ من خلال مبادرات صغيرة النطاق يُعزز استدامة الاتفاقات والامتثال لها من خلال المساعدة في تلبية الاحتياجات الفورية والملحة للمجتمعات.

وقد قدّم المشاركون في الحوار وجلسات الوساطة الأفكار التالية التي تُظهر كيف يمكن تطوير الأفكار وكيف يمكن أن يكون شكلها:

بناء القدرات

تُزوّد أنشطة بناء القدرات المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة لتنفيذ مخرجات الحوار والتكيف مع الظروف المتغيرة. ويمكن أن تشمل هذه الأنشطة ورش عمل تدريبية، ومساعدة تقنية، وتبادل للخبرات بين الأقران.

- في كلار، تكاملت عملية الحوار مع تدريبٍ لبناء القدرات في مجالات المناصرة والوساطة في النزاعات المناخية وتخطيط العمل. كذلك، اكتسب المشاركون مهارات عملية لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها، وأصبحوا عناصر فاعلة في التغيير داخل مجتمعاتهم.

- في تلعفر، ركز تدريب بناء القدرات على الوساطة في النزاعات المناخية، وتزويد الجهات المعنية بالأدوات اللازمة لمعالجة التوترات المتعلقة بالمناخ. وكما أوضح الميسّر من تلعفر، "كان تدريب بناء القدرات أساسيًا لتمكين المجتمع. تعلّم المشاركون مهارات واستراتيجيات عملية يمكنهم تطبيقها للتكيف مع التوترات والنزاعات المتعلقة بتغيّر المناخ".

- ذكر الميسّرون والخبراء أنّ تبادل الآراء بين الأقران والدعم من الخبراء يضمن أن تعالج الاتفاقيات بشكل فعّال النزاعات المحددة، حيث تعمل على تعبئة المجتمعات للمشاركة والاستفادة من الخبرات المتنوعة.

التوعية

تُسهم أنشطة التوعية في بناء دعم أوسع لنتائج الحوار، وتضمن إطلاع المجتمع الأوسع وإشراكه، مما يُسهم في بناء الثقة والمسؤولية. ويمكن أن تشمل هذه الأنشطة حملات دعائية، وزيارات ميدانية، ولقاءات مجتمعية، وعمليات تخطيط تشاركية.

- كما أوضح المُيسّر من الزبير، "كانت حملات التوعية حاسمة في بناء الدعم المجتمعي. فقد ساهمت في إطلاع المجتمع الأوسع على حوارنا".

- ظرًا لانتشار المعلومات المضللة ونقص الوعي بتغيّر المناخ، كما لوحظ في مواقع عمل متعددة، تم إنتاج فيلم قصير يتناول قضية تغيّر المناخ الحرجة. يُشكّل الفيلم دعوة للعمل، إذ يحثّ المواطنين على زيادة وعيهم باستهلاكهم للمياه.

- وكجزء من المشروع، نظمنا أيضًا زيارات ميدانية مشتركة لمجتمعات المنبع والمصب لتمكينهم من اكتساب فهم مشترك لتأثير ممارسات تقاسم المياه.

المشاركة في جهود إعادة التأهيل

تُعَدّ أنشطة إعادة التأهيل حاسمة لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية العاجلة والملحّة للتكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره. ويمكن أن تشمل هذه الأنشطة تطوير البنية التحتية، والمساعدة التقنية في أنظمة إدارة المياه، وإعادة الإعمار.

- في الحويجة، قدمت مديرية الماء دعمًا تقنيًا لصيانة مضخات محطة المياه، وأعدّت مضخة غاطسة للبئر، وربطتها بشبكة المياه. طُوّرت هذه المبادرة بشكل مشترك خلال الحوار. ويستفيد الآن 7،000 نسمة من مضخة المياه، وقد أتاحت الوصول إلى المياه لأكثر قرية نائية كانت تعاني سابقًا من نقص في المياه بسبب ضعف تدفق المياه ومشكلات الصيانة.

أفضل الممارسات والدروس المستفادة لتنفيذ المبادرات بطريقة تراعي حساسية النزاعات

تُعَدّتشاركية: يُرسي تنفيذ المبادرات التي يختارها المجتمع بطريقة تشاركية شعورًا أقوى بالملكية والالتزام بنتائج عمليات الحوار. ويُتيح فرصًا للتعاون بين أفراد المجتمع والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية المحلية. تُساهم المشاركة الشاملة للجهات المعنية - بما في ذلك الجهات الحكومية وقادة المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المتضررة - في بناء الثقة، وإيصال أصوات متنوعة، وتعزيز شرعية المبادرة.

تُعَدّعلى سبيل المثال، قدمت مديرية ماء الحويجة دعمًا تقنيًا لصيانة المضخات في محطة مياه محلية، وأعدت مضخة غاطسة للبئر وربطتها بالشبكة. وقد تم تحديد مبادرة الصيانة هذه وتطويرها خلال عملية الحوار، مما ضمن وصولًا مستدامًا للمياه إلى مختلف القرى. وقد ولّد النهج الشامل، الذي شمل ممثلي الحكومة وقادة المجتمع والجهات الفاعلة المحلية، دعمًا واسعًا للمبادرة. ومن خلال تعيين مديرية الماء كجهة منفذة، عززت المبادرة الملكية المحلية وحسّنت التنسيق بين المديرية والبلدية ومدير البلدية. ساهمت مشاركة مدير البلدية في تسهيل المناقشات بين مختلف الإدارات، وحشد الموارد لمعالجة القضايا الرئيسية. ونتيجةً لذلك، يستفيد الآن 7،000 نسمة من مضخة المياه، حيث توفر المياه لآخر قرية في المنطقة، والتي كانت تعاني سابقًا من نقص في المياه بسبب ضعف تدفق المياه وسوء الصيانة. وكما أوضح المُيسّر من الحويجة: "كان إشراك جميع الجهات المعنية عاملًا أساسيًا في نجاحنا. فقد ساعد ذلك في بناء الثقة، وضمان سماع جميع الأصوات، وتعزيز شرعية نهج الحوار".

تُعَدّمرنة: من خلال الحفاظ على المرونة، يُمكن للمجتمعات المُشارِكة في عمليات الحوار والوساطة تحديد أولويات المبادرات الملموسة - مثل مشاريع إعادة التأهيل الصغيرة - التي تدعم تنفيذ نتائج معينة في الاتفاقات التي تتم بالوساطة. ويُساعد هذا النهج على ضمان استجابة هذه المبادرات للأولويات المحلية.

تُعَدّ على سبيل المثال، يُمكن لتخصيص الموارد أو خلق فرص للشراكة مع الآخرين دعم أنشطة المتابعة من دون تحديد شكلها بدقة مُسبقًا. وهذا يُمكّن المجتمعات من صياغة المبادرة بناءً على احتياجاتها الخاصة، سواءً كان ذلك يعني إجراء تدريب على المناصرة بشأن البنود المُتفق عليها، أو مُعالجة التحديات التقنية أو المتعلقة بالبنية التحتية، أو إدخال بذور زراعية جديدة كجزء من العمل المناخي. من شأن تحديد التركيز الدقيق محليًا أن يُتيح للمبادرة أن تظل قابلة للتكييف ومُتوافقة بشكل أوثق مع أولويات المجتمع.

تُعَدّقابلة للتكيف ومُراعية للسياق: يسمح النهج التكيّفي للجهات المعنية بالاستجابة للظروف المتغيرة وللمعلومات الجديدة التي يتم تطويرها وتلقّيها خلال عمليات الحوار والوساطة. وهذا يُساعد على ضمان استمرارية جدوى المبادرات واستجابتها بفعالية للاحتياجات المتغيرة، وديناميات النزاع، وأنماط المناخ. كذلك، يساعد فهم السياق المُحدّد الذي تُنفّذ فيه المبادرة على تجنّب العواقب غير المقصودة التي قد تُؤجج التوترات أو تُفاقم أوجه الهشاشة. على سبيل المثال، حتى عندما يتم الاتفاق على الأنشطة في حوار، قد يتطلّب تنفيذها تقييمات إضافية لضمان اتباع نهج مُراعٍ للنزاعات.

تُعَدّعلى سبيل المثال، في كلار، تطلَّبَ إنشاء بئر يوفر المياه الجوفية لـ 98 أسرة في قريتين تنسيقًا مستمرًا مع السلطات والمديريات المعنية. وكما أوضح الميسّر من كلار: "شكّلت المرونة والقدرة على التكيّف عاملَيْن أساسيَّيْن لنجاح مبادرتنا. وقد مكّننا التنسيق المنتظم من إجراء التعديلات اللازمة وضمان استمرار مبادرتنا في تحقيق أهدافها وفعاليتها".

المرحلة الرابعة: تنفيذ النتائج

في المرحلة الرابعة، تنتهي عملية الحوار أو الوساطة. يقدم هذا القسم رؤىً حول كيفية تحقيق النتائج المحتملة من خلال دمج الهواجس المناخية والبيئية في العملية، ويركز على خطوات محددة بعد انتهاء عملية الوساطة أو الحوار:

التوصل إلى اتفاقات أو تغيير

يمكن أن تشمل نتائج عمليات الحوار والوساطة التي تدمج الهواجس المناخية والبيئية اتفاقات رسمية وتغييرات في العلاقات والمواقف بين المشاركين.

تُعدّ الاتفاقيات الرسمية نتائج ملموسة لعمليات الوساطة، حيث تُشكّل خارطة طريق للإجراءات والالتزامات المستقبلية. وغالبًا ما تتناول هذه الاتفاقيات قضايا محددة تُحدّد خلال عملية الوساطة، وتوضح أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية. ومن خلال إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقيات، تزداد المساءلة ويتوفّر إطارٌ واضح للتنفيذ.

انقر/ي هنا لقراءة المزيد

- يمكن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن اتفاق ما بطريقة ناشطة من خلال سؤال المُيسّر المشاركين عن موافقتهم على الحل المُقترح. على الجميع الموافقة شفهيًا أو برفع اليد. ويمكن التوصل إلى توافق في الآراء بطريقة سلبية، أي أنه تم التوصل إلى اتفاق إذا لم يرفضه أحد. يمكن أن يشكّل ذلك وسيلة فعّالة لإعادة تأطير الاتفاق، حيث قد لا تتمكن بعض الأطراف من المشاركة بفعالية، وذلك لأسباب سياسية أو لحفظ ماء الوجه.

- في كثير من الحالات، تكون الاتفاقيات غير ملزمة قانونًا. ولكنَّ عنصر الملكية المجتمعية القوي له دور حيوي في ضمان الاستدامة والامتثال بعد عملية الوساطة. يجب ضمان تماهي الاتفاق مع المبادئ الدستورية وسلامته القانونية لجعله أكثر استدامةً.

- توفر الاتفاقيات إطارًا للأطراف للالتزام بالإجراءات الرئيسية والقيم والآليات المشتركة.

- بناءً على هذا الإطار، تُساهم خطط العمل في ترجمة أهداف عمليات الوساطة والحوار إلى خطوات عملية محددة. فبينما تُحدد الاتفاقيات الالتزامات أو التفاهم المتبادل الذي تم التوصل إليه ("ما تم الاتفاق عليه")، تُقسّم خطط العمل هذه الالتزامات إلى مهام وجداول زمنية ومسؤوليات واحتياجات محددة من الموارد (مع التركيز على "كيفية" التنفيذ). على سبيل المثال، قد ينص الاتفاق على الالتزام بالتقاسم العادل للمياه، بينما تُحدد خطة العمل خطوات مثل جدولة التوزيع، وتحديد أدوار الرصد، وإنشاء آليات للتقييم. بالتالي، تضمن خطط العمل تنفيذ الاتفاقيات بفعالية.

- يُتيح دمج الاستراتيجيات التكيّفية في الاتفاقيات المرونةَ اللازمة للاستجابة لتأثيرات المناخ المستقبلية، مما يضمن استدامة النتائج ويعزز القدرة على التكيّف. ويشمل ذلك مرونةً في التخطيط والرصد المستمر والقدرة على تعديل الإجراءات مع تطوّر الظروف. على سبيل المثال، في حوار يُركز على إدارة المياه، قد تتفق المجتمعات على تعديل جداول تقاسم المياه بناءً على بيانات هطول الأمطار في الوقت الفعلي، مما يسمح لها بالتكيّف مع أنماط المناخ المتغيّرة. وتُقرّ الاستراتيجيات التكيفية بعدم اليقين بشأن تغيّر المناخ وتُشدد على التعلّم والتكيّف المستمرَّيْن.

اكتشف/ي المزيد من الأمثلة من مناطق مختلفة من العراق:

رؤى من الحويجة

في الحويجة، كركوك، نجح المشاركون في التوصل إلى اتفاق بشأن ممارسات تقاسم المياه، مما ساهم في تخفيف حدة النزاعات على الموارد المائية، وأنشأ إطارًا تعاونيًا لإدارة ندرة المياه: "كانت اتفاقية تقاسم المياه نتيجةً مهمة. فقد أضفت الطابع الرسمي على التزامات مختلف الجهات المعنية، ووفرت إطارًا واضحًا للتعاون". في حالة اتفاقية الحويجة، التزم المجتمع المحلي بعدة إجراءات رئيسية، بما في ذلك القضاء على انتهاكات المياه، وحل مشكلات استخدام المياه وغيرها من المشاكل المجتمعية بالوسائل السلمية، واللجوء إلى الإجراءات القانونية حصرًا عند تعذّر التوصل إلى حلول سلمية، وتفعيل آلية للإبلاغ، والالتزام بالتخلص السليم من النفايات، وتنسيق توزيع المياه، وتشكيل لجنة إشرافية. في خطوة تالية، تم إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقية في حفل توقيع عام حضره أصحاب المصلحة الرئيسيون، بمن فيهم السلطات المحلية، وممثلو المجتمع والعشائر، وأفراد من المجتمع ككل. ورغم أن هذه الاتفاقية ليست ملزمة قانونًا، غير أن أهميتها تكمن في طبيعتها التمثيلية، إذ تجمع كافة الأطراف المتنازعة لتحديد مسؤولياتهم الناشئة عن عملية الوساطة وقبولها بشكل جماعي.

رؤى من الزبير

في الزبير، البصرة، أسفر الحوار عن عقد اجتماعي التزمت فيه الأطراف بتعزيز التماسك الاجتماعي، ووضعت توصيات تتعلق بتغيّر المناخ. وبناءً على ذلك، وُضعت خطة عمل لمعالجة الهواجس المحددة التي أُثيرت خلال جلسات الحوار. وتضمنت الخطة تدابير مثل تحسين الوجود الأمني في مواقع محددة، وتعزيز التماسك الاجتماعي بين المجتمعات المحلية في بعض المدارس. ووفقًا للميسر من الزبير، "كانت خطة العمل حاسمة في تنفيذ الحلول المتفق عليها. فقد وفرت خارطة طريق واضحة، وساعدت على ضمان توافق الجميع".

رؤى من تلعفر

في تلعفر، شملت عملية الحوار وضع استراتيجية تكيّفية لإدارة المياه، تتيح إجراء تعديلات بناءً على التوافر الموسمي للمياه وتغيّر الظروف المناخية. وأوضح الميسّر من تلعفر: "صُممت استراتيجية إدارة المياه التكيّفية لتكون مرنة ومتجاوبة، مما سمح لأفراد المجتمع بتعديل إجراءاتهم بناءً على الظروف الآنية والمعلومات الجديدة".

غالبًا ما تكون التغيّرات في العلاقات والمواقف نتائج غير ملموسة، لكنها مُؤثِّرة لعمليات الحوار. ورغم أنها لا تظهر دائمًا فورًا، فإنّ التحول نحو التفاهم المتبادل والثقة وتحسين التواصل يُعزّز التعاون ويساهم في إيجاد حلول أكثر استدامة.

- تشمل أهم نتائج عمليات الحوار إرساء التفاهم المتبادل بين الأطراف المتنازعة سابقًا. على سبيل المثال، في الزبير، أدركت المجتمعات المحلية أن تغيّر المناخ عامل رئيسي للنزوح والهجرة، مما قلل من تبادل الاتهامات بين النازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة. وأتاحَ هذا الوعي مساحةً للنقاش حول التحديات المشتركة، مثل تزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي المرتبط بفقدان سبل العيش، والهواجس المتعلقة بضعف الأمن في المدارس. ومن خلال اعتبار تغيّر المناخ عاملًا خارجيًا، يمكن للاتفاقيات المتكاملة أن تُخفف من حدة اللوم وتُخفف من حدة التوترات القائمة، وتعمل كصلة وصل بين الناس، وتُهيئ بيئة إيجابية للحوار.

- ساهمت عملية الحوار في كلار في تحسين العلاقات بين مختلف فئات المجتمع، وبين السلطات المحلية والمجتمعات المحلية، مما أدى بدوره إلى تعزيز التعاون. وتعاونت السلطات المحلية وممثلو المجتمع المحلي لتحديد قريتي دارا وفتح الله باعتبارهما الأكثر حاجةً إلى آبار جديدة لمعالجة النقص الحاد في المياه. وقد ضمنت هذه العملية الشاملة والمراعية للنزاعات تخصيص الموارد بما يتماشى مع أولويات المجتمع الفعلية، حيث استفادت منها حوالي 100 عائلة. وكما أشار الميسّر، "كان من أهم النتائج تغيير العلاقات. فقد بدأ المشاركون ينظرون إلى بعضهم البعض كشركاء لا كأعداء، وهي خطوة مهمة إلى الأمام".

قياس أثر المشاركة

لفهم القيمة المضافة لدمج تحليل مخاطر الأمن المناخي في جهود بناء السلام، ولتعديل البرامج وتكييفها باستمرار، من المهم استخدام أدوات لرصد الآثار الناتجة وتقييمها واستخلاص الدروس المستفادة. يتضمن هذا القسم أساليب الرصد والتقييم والتعلّم الخاصة بالحوار والوساطة المتعلقَيْن بالمناخ، وكيفية تطبيقها.

نظرية التغيير للمناخ والسلام

تصف نظرية التغيير كيف يهدف المشروع إلى إحداث التغيير، مما يوفر إطارًا لفهم كيفية تحقيق هذا التفاعل للنتائج المرجوة، مثل الحد من النزاعات وتحسين القدرة على الصمود: "نظرية التغيير هي شرح لكيف ولماذا يُتوقَّع أن يُحدِث إجراء معيّن أهدافه المنشودة، أي التغييرات التي يأمل في إحداثها من خلال أنشطته، مما يكشف عن الافتراضات الأساسية". يُعد ربط نظرية التغيير بالمؤشرات مفيدًا عند التخطيط لتقييم الأثر. ويمكن أن تكون أسئلة التعلم داعمة في توجيه التقييم وتحديد التعديلات اللازمة على نظرية التغيير ومنطق المشروع.

يقدم الجدول التالي نموذجًا لنظرية التغيير والمؤشرات، ويربطها بالافتراضات والأساليب الأساسية. ويتضمن أسئلة تعليمية تدمج الأمن المناخي والبيئي في نظريات التغيير المتعلقة ببناء السلام، ويمكن استخدامها كأمثلة.

حصاد النتائج

يُعَدّ حصاد النتائج نهجًا للرصد والتقييم يُساعدنا على فهم كيفية مساهمة مشروعنا في التغييرات في سياقٍ مُعقّدٍ وديناميكيٍّ تتداخل فيه علاقات السبب والنتيجة. يجمع حصاد النتائج أدلةً على التغييرات في "السلوك العام" لإحدى الجهات الفاعلة الاجتماعية المتأثرة بمشاريعنا أو أكثر. ويتناول تحديدًا من قام بماذا بشكلٍ مختلف، ومتى، وأين، ولماذا، مع التركيز على السلوكيات أو الأحداث أو الإجراءات أو السياسات أو الإعلانات أو التطورات الجديدة. من خلال جمع الأدلة على التغييرات، يُمكننا العمل بشكل عكسي لتحديد ما إذا كان مشروعنا قد أدّى دورًا في تلك التغييرات وكيف.

انقر/ي هنا لقراءة المزيد

الهدف هو تسجيل جميع النتائج المحتملة على مستوى النتائج، بما يتجاوز تلك الموضحة في الإطار المنطقي للمشروع، ومراقبة تأثير مشروعنا باستمرار لتوجيه التحسين المستمر. من خلال تسجيل النتائج المرجوة وغير المرجوة، يُمكّننا جمع النتائج من تحسين نهجنا بمرور الوقت وتحديد أي عواقب سلبية قد تحتاج إلى معالجة. عندها، يُمكن تحليل بيانات النتائج مقارنةً بأهداف العملية وأنشطتها وآثارها المباشرة والمتوسطة والبعيدة المدى (الآثار من الدرجة الأولى والثانية والثالثة).

المثال الأول: أشار أحد المشاركين في جلسة الحوار في الزبير إلى تغيّر المناخ كعامل رئيسي للنزوح والهجرة. وقد شكّل ذلك مدخلًا لمناقشة تغيّر المناخ كعامل في النزاع، مما ساهم بدوره في الحد من الاتهامات المتبادلة بين النازحين والمجتمعات المضيفة. [الخطوة الأولى - التفاهم المتبادل]

المثال الثاني: تواصل مخاتير كلار وممثلو الدوائر الحكومية مع نظرائهم، وفتحوا قنوات اتصال عبر تطبيق واتساب لمعالجة نقص المياه بشكل تعاوني. [الخطوة الثانية - تغييرات في الممارسات؛ التنسيق]

المثال الثالث: أطلقت السلطات المحلية في الحويجة حملةً في شباط/فبراير 2023 لإزالة الوصول غير القانوني إلى قناة مائية وحماية مصادر المياه المحلية. تُعَد هذه خطوة أولى نحو الحوار وبناء الثقة بين المجتمعات المحلية والسلطات المحلية بشأن اتفاقية تقاسم المياه. [الخطوة الثالثة - النتيجة الميدانية]

استطلاعات حول التصوّرات

تُتيح الاستطلاعات حول التصوّرات اعتماد نهج شامل وتشاركي وشفاف للتقييم. ويمكن تصميم هذه الاستطلاعات بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية الخارجية، مما يضمن سلامة المنهجية ومراعاتها للسياق، استنادًا إلى نهج عدم إلحاق الأذى. ويمكن إجراء الاستطلاعات في مراحل مختلفة، تشمل تقييمات ما قبل إجراء الأنشطة وبعدها، وتقييمات الاحتياجات قبل ورش العمل، أو حتى دراسات طولية لرصد المتغيرات الرئيسية بمرور الوقت. وبينما تقيس بيانات النتائج التغيّرات السلوكية، توفر هذه المسوحات بيانات كمية قيّمة تُكمّل الرؤى النوعية المُكتسبة، مما يُتيح فهمًا وتقييمًا أشمل للأثر. ومن خلال الاستطلاعات حول التصوّرات، يُمكن قياس الآثار المناخية والبيئية، إلى جانب آثار السلام والنزاع، بشكل تفاعلي. يُتيح هذا النهج رصد قدرة المجتمعات على التكيّف مع تغيّر المناخ وتقييمها في مراحل زمنية مُختلفة.

أمثلة على أنواع الأسئلة

- ما مدى ثقتك بقدرة مجتمعك على التكيّف مع التحديات المناخية المستقبلية، مثل الجفاف أو الفيضانات؟ (1: غير واثق بتاتًا؛ 10: واثق جدًا)

- إلى أي مدى توافق على العبارة التالية: "تُشكل آثار تغيّر المناخ، مثل الجفاف والفيضانات والعواصف الرملية، تهديدًا لمجتمعنا"؟ (1: لا أوافق إطلاقًا؛ 10: بدرجة عالية جدًا)

- ما مدى ثقتك في فهم الروابط بين تغيّر المناخ والنزاعات والسلام والأمن؟ (1: غير واثق بتاتًا؛ 10: واثق جدًا)

- ما مدى ثقتك في قدرتك على تيسير الحوارات حول المواضيع والنزاعات المناخية والبيئية؟ (1: غير واثق بتاتًا؛ 10: واثق جدًا)

تحليل عينة من استطلاع الإدراك من المشروع

- في تلعفر، تحسنت درجة ثقة المشاركين في تيسير الحوارات بشأن النزاعات المتعلقة بالمناخ من 7،1 إلى 8،4، أي بزيادة قدرها 18،3 بالمئة.

- في كلار، أبدى المشاركون فهمًا أفضل للروابط بين تغيّر المناخ والنزاعات والسلام والأمن، حيث ارتفع متوسط تقييمهم من 6،8 إلى 8،6، أي بزيادة نسبتها 26،47%. كذلك، تحسنت ثقتهم في تيسير الحوارات حول القضايا والنزاعات المتعلقة بالمناخ والبيئة من 5،6 إلى 8،4، أي بزيادة نسبتها 50%.

- في الحويجة، أدى التدريب إلى زيادة نسبة فهم المشاركين للرابط بين المناخ والنزاعات من متوسط تقييم 6،5 إلى 7،8، أي بزيادة نسبتها 20%. كذلك، ساهم التدريب في زيادة ثقة المشاركين في تيسير الحوار حول المواضيع المتعلقة بالمناخ والبيئة من متوسط تقييم 7،1 إلى 8.2، أي بزيادة نسبتها 15،49%.

أفضل الممارسات/الدروس المستفادة

يعتمد النهج الكمي والاستطلاع نفسه على التقييم الذاتي، مما يفسح المجال للتحيز أو التفسير الذاتي. ونتيجةً لذلك، لم تُظهر نتائج الاستطلاع أحيانًا زيادةً ملحوظةً، أو حتى تراجعًا، في مستويات الثقة والقدرة. ولكنَّ ذلك لا يعني بالضرورة فشل التدريب. قد يكون تضمين بعض الأسئلة المفتوحة في الاستطلاع مفيدًا في تحديد الاتجاهات، حتى لو لم تُسفر البيانات الكمية عن نتائج مجدية. على سبيل المثال، عند مقارنة نتائج ما قبل الاستطلاع وبعده، أظهر المشاركون فهمًا متسقًا للروابط بين تغيّر المناخ والنزاعات والسلام والأمن، حيث ظل تقييمهم ثابتًا عند 6،4 قبل التدريب وبعده، بينما ظلّ استعدادهم لجهود المناصرة ثابتًا عند درجة 9،0. وعند دراسة الإجابات على الأسئلة المتعلقة بكيفية مساهمة الحوار والوساطة في تغيّر المناخ والبيئة في تحويل النزاعات، وما إذا كان جميع الناس يتأثرون بتغيّر المناخ بشكل متساوٍ، برزت عدة اتجاهات من نتائج ما بعد الاستطلاع. الإجابات هي 1) أكثر رسوخًا ودقة، 2) تقدم تفاصيل أو أمثلة أكثر تحديدًا، و3) تتضمن إجابات لم تُذكر سابقًا. ويشير ذلك إلى أنه على الرغم من أن النتائج الكمية - المستندة إلى التقييم الذاتي للمشاركين وتصوّراتهم - لم تُظهر تغييرًا ملحوظًا، لا سيما في ما يتعلق بمستوى الثقة في المشاركة في المناصرة وفهم الترابط بين المناخ والأمن، تُشير الإجابات النوعية إلى فهم أعمق ومجموعة مهارات مُحسّنة.

لمتابعة القراءة

هل تريد/ين معرفة المزيد؟ انقر/ي هنا للعودة إلى الجزء الأول وقراءة المزيد حول كيفية تحليل مخاطر النزاع المرتبطة بالمناخ.

الجزء الأول (التحليل) العودة إلى الصفحة الرئيسية

تواصل معنا

ما رأيك في مجموعة الأدوات، وكيف تخطط لتطبيقها ضمن مشروعك؟

يسعدنا أن نسمع منك. من فضلك، تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني.

Thanks for your interest

If you find this publication useful, please consider making a small donation. Your support enables us to keep publishing.