تحليل المخاطر الأمنية المرتبطة بالمناخ

الجزء الأول من أدوات حول عمليتَيْ الوساطة والحوار المرتكزتَيْن على المناخ

يوضح الجزء الأول العملية المتّبعة لتحديد المخاطر الأمنية ومخاطر نشوب النزاعات المرتبطة بالمناخ وتحليلها باستخدام منهجية التغلب على المخاطر. ويصف هذا القسم عملية التخطيط عبر ثلاث مراحل، وهي: التصميم والتخطيط، وجمع البيانات وإجراء المقابلات، والتحليل؛ ويوضّح كيفية توليد نقاط الانطلاق المناسبة وتحديدها لبدء عمليات الوساطة والحوار المرتبطَيْن بالمناخ على المستوى المحلّي.

المقدمة

يشكّل التداخل بين آثار تغيّر المناخ والسلام والأمن تحدّيًا متعدد الأوجه، لا سيّما في مناطق مثل العراق، حيث تستمر النزاعات المتجذّرة، والمظالم التاريخية الطويلة الأمد، وظاهرة انعدام الثقة العميقة داخل المجتمع.

يحتل العراق، وفقًا لمصفوفة مبادرة التكيف العالمية لجامعة نوتردام (GAIN-ND)، المرتبة 81 من حيث قابلية التأثر بتغير المناخ، والمرتبة 154 من حيث القدرة على الاستفادة من الاستثمارات وتحويلها إلى إجراءات للتكيّف على المستوى العالمي. ويتأثر العراق بشدة بتداعيات تغيّر المناخ، مثل شحّ المياه، وارتفاع درجات الحرارة بشكلٍ كبير، وهبوب العواصف الغبارية، وهي عوامل لا تؤدّي إلى استنزاف الموارد فحسب، بل تُفاقِم أيضًا حدة التوترات والنزاعات القائمة والمتعلّقة بـالحوكمة، وتوزيع الموارد، والتماسك الاجتماعي، والهجرة/النزوح. وتزيد هذه الضغوطات من خطر نشوب النزاعات، وخصوصًا في المناطق التي تعاني أصلًا من الهشاشة، والتي تشهد انخفاضًا للثقة بين الحكومات والمجتمعات، وتجذّرًا للمظالم بين الجماعات، ونقصًا في الموارد والقدرات الحكومية، وضعفًا لاستراتيجيات التكيّف وآليات حلّ النزاعات.

المحتوى

يحمل ارتفاع درجات الحرارة – ومن المتوقع أن يتراوح بين 1.9 و3.2 درجات مئوية بحلول عام 2050 – عواقب وخيمة، وتشمل ازدياد معدلات الوفيات الناتجة عن الحرارة، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، وزيادة وتيرة العواصف الرملية والغبارية.وبالفعل، أدّى الأثر المزدوج للجفاف والتصحّر إلى تفاقم التدهور البيئي. وأبلغ المزارعون بشكلٍ متكرر، في مقابلات أُجريت في مختلف أنحاء العراق، عن انخفاضٍ في غلة المحاصيل إثر تزايد شحّ المياه وتدهور الأراضي الزراعية. ولا تُهدّد هذه التحديات سبل العيش فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تفاقم حدّة التوتّرات بشأن الموارد الطبيعية وتُعزّز من وتيرة النزوح، لا سيّما في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة.

قد تُعتبر ندرة المياه القضية الأكثر أهمية عند دراسة أوجه الترابط بين المناخ والسلام والأمن في العراق. وتنجم عن مجموعة من العوامل المتداخلة، بما في ذلك بناء السدود في المنبع، وسوء إدارة موارد المياه، وتهالك البنية التحتية، وتغيّر المناخ، والنمو السكاني. على سبيل المثال، انخفضت معدلات تدفّق المياه في نهرَيْ دجلة والفرات بنسبة 30 في المئة منذ العام 1980،ويرتبط ذلك بتغيّر المناخ، وسوء إدارة موارد المياه، وغياب اتفاقيات مُلزِمة لتقاسم المياه مع دول المنبع، لا سيّما تركيا وإيران. وقد أدّى هذا التراجع إلى تفاقم حدّة التوتّرات المتعلقة بالقدرة على الوصول إلى المياه، ما زاد من خطر اندلاع نزاعات بين المجتمعات، والمحافظات، والدول.[2]وكثيرًا ما اعتُبرت ندرة المياه الناتجة عن المناخ، في مقابلات أُجريت مع مزارعين وسلطات محلية وجهات معنية أخرى، أحد العوامل المُحفّزة للخلافات. وقد ازدادت حدّة التوتّرات نتيجة تقييد الوصول إلى مياه الري وانتهاك الاتفاقيات المحلية لتقاسم المياه. علاوةً على ذلك، تحمل أزمة المياه تداعيات خطيرة على الأمن الإنساني في العراق، إذ تؤثّر بشدّة على الإنتاجية الزراعية والصحّة العامة. وقد تسبب تلوّث مصادر المياه في تصاعد الاضطرابات الاجتماعية، في حين أن الفيضانات المتزايدة الناجمة عن تغيّر المناخ تُلحق أضرارًا بالبنية التحتية، وتعطّل سبل العيش، وتؤدي إلى موجات نزوح إضافية (مثل ما شهدته البصرة في العام 2018، حين أدى تسرّب مياه الصرف الصحي إلى تلوث مياه الشرب، وبالتالي إلى اشتعال الاحتجاجات؛ وأربيل في العام 2021، حين تسبّبت الفيضانات المفاجئة في نزوح عشرات العائلات). وفي حالات كثيرة، تتفاقم هذه الديناميات المرتبطة بالنزوح نتيجة ضعف الحوكمة وانعدام الثقة بالمؤسسات الرسمية، الأمر الذي لا يُعيق فقط الاستجابة الفعّالة للأزمات، بل يُقوّض أيضًا جهود التكيّف على المدى البعيد على المستويين المحلّي والوطني.

وفي حين تَظهَر مخاطر تغيّر المناخ على السلام والأمن بشكل مختلف في كلّ موقع، تكشف الأبحاث وجود اتجاهات أساسية مشتركة يمكن رصدها في المناطق التي تتقاطع فيها آثار النزاع وتغيّر المناخ. وقد تساهم هذه الاتجاهات في تعميق فهمنا للديناميات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تولّد مخاطر أمنية مرتبطة بالمناخ. وعلى الرغم من عدم وجود رابط سببي مباشر بين تغيّر المناخ والنزاعات (العنيفة)، تتوفّر أدلة واسعة تشير إلى أن تغيّر المناخ يؤثّر في ديناميات النزاع ويُعيق تحقيق السلام.

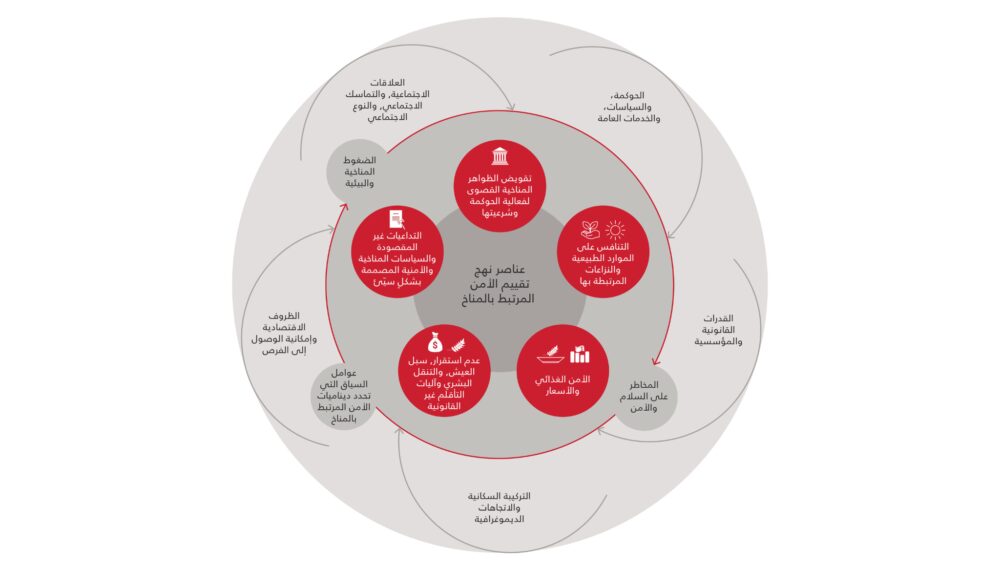

تُقدّم منهجية التغلب على المخاطر(للمزيد من المعلومات)،التي طوّرتها منظمة أديلفي، إطار عمل لفهم أوجه الترابط بين التغيّر المناخي، والتدهور البيئي، والنزاع، والسلام، والأمن. ويرتكز هذا الإطار على مسارات الأمن المرتبطة بالمناخ لتحليل كيفية تفاعل آثار تغيّر المناخ مع المخاطر الأمنية. وتختلف هذه المسارات باختلاف السياق، ولكنها غالبًا ما ترتبط بتوفر الموارد الطبيعية، وتراجع سبل العيش وانعدام الأمن الغذائي، وضعف الحوكمة، واندلاع الكوارث المناخية، فضلًا عن الآثار غير المقصودة للسياسات. ويُساهم تحليل هذه المسارات في تفكيك التداخل المعقّد بين العوامل المختلفة، من خلال تحويلها إلى ديناميات يمكن فهمها ومعالجتها.

قمنا بتعديل منهجية التغلب على المخاطر بشكل طفيف لتتناسب مع أهدافنا في العراق. وقد اعتمدنا العوامل الرئيسية التالية لتقييم المخاطر الأمنية المرتبطة بالمناخ:

الضغوط المناخية/البيئية والتعرّض لها (مثلًا: ما هي الضغوط المناخية التي تؤثّر على البلد؟ وما هي التوقّعات المستقبلية؟ ومن هي الفئات المعرضة لها، وأين ومتى تحدث؟)

ديناميات الأمن (مثلًا: ما هي الأسباب والدوافع الرئيسية لحالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن؟ ومن هي الجهات الفاعلة الأساسية؟)

نقاط الضعف والقدرة على الصمود (مثلًا: هل توجد قدرة كافية على احتواء الضغوط المناخية؟ وكيف تتأثّر المجموعات المختلفة؟)

استنادًا إلى فهمنا لتقاطع أبعاد هذه المخاطر، قمنا بتخطيط مسارات محتملة لتساهم في توليد نقاط انطلاق جهود بناء السلام، بشكلٍ يضمن أن تُعالِج عمليات الوساطة والحوار الأسبابَ الجذرية للنزاعات بشكل منهجي. ويُعَدّ هذا النهج إطار عمل للتخطيط، ومنهجية لتحديد نقاط الانطلاق للحوار والوساطة وتوليدها، بما يضمن دمج قضايا الأمن المرتبطة بالمناخ والبيئة بفعالية ضمن الجهود الرامية لتحويل مسارات النزاع نحو السلام.

قد تساهم الرؤى المستخلصة من تطبيق منهجية المسارات في تدخلاتنا في إثراء عملية تصميم الأبحاث المستقبلية التي تتناول الترابط بين المناخ والنزاع، وقد توجه العمل الميداني المتعلق بالمخاطر الأمنية المرتبطة بالمناخ ضمن المجتمعات المتأثّرة بالنزاع. بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد هذه الرؤى في تسهيل عملية تحديد المخاطر الأمنية المرتبطة بالمناخ ودمجها في عمليات الوساطة والحوار، كما هو موضّح في الجزء II. وتعكس هذه الرؤى النتائج الرئيسية التي توصلنا إليها في مرحلة التخطيط الأولية، والتي استندت إلى مقابلات أجريت مع باحثين وشركاء عراقيين.

مقتبس من مشارك في عملية التخطيط في البصرة ٢٠٢٢

"لقد أتت أعداد كبيرة من الناس إلى الزبير من محافظات أخرى، وتنتشر هذه الظاهرة في جميع أنحاء محافظة البصرة. وقد أثّرت على تقاليد وعادات القبائل."

يُحدِث التغيّر المناخي أثرًا كبيرًا على المشهدَيْن الاجتماعي والاقتصادي في العراق. وتعاني المجتمعات الزراعية في محافظتَيْ ذي قار وميسان من تزايد موجات الحرّ ونقص موارد المياه. وتؤدّي هذه الظواهر المتكرّرة بشكل متزايد إلى تلف المحاصيل وخسارة المواشي. فيتخلّى عدد كبير من المزارعين الشباب، بسبب هذه التحديات التي تُهدّد سبل عيشهم، عن أنشطتهم الزراعية، فينزحون نحو المراكز الحضرية، وبشكل رئيسي إلى البصرة، حيث لديهم إمكانية محدودة جدًا للوصول إلى الخدمات الأساسية وفرص العمل، وبالتالي يواجهون خطر الانخراط في اقتصادات غير قانونية أو أعمال عنف. وتسود تصوّرات بوجود اختلافات ثقافية بين النازحين القادمين في أغلب الأحيان من المناطق الريفية في ذي قار وميسان، وسكان المراكز الحضرية في البصرة. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي حركة نزوح هذه الفئات، وما ينجم عنها من تنافس على الموارد المحدودة، إلى استنزاف الخدمات المحلية وتفاقم التوتّرات بين النازحين داخليًا والمجتمعات المُضيفة. وغالبًا ما تجد الحكومة، التي تعاني أصلًا من ضعف ثقة المواطنين وغياب الآليات الفعّالة لإدارة النزاعات، صعوبةً في إيجاد حلول فعالة لهذه التحديات.

مقتبس من مشارك في عملية التخطيط في كلار ٢٠٢٢

"تقع قناة بالاجو المائية في قضاء كلار، جنوب محافظة السليمانية. وتستمد مياهها من نهر سيروان. وتمرّ قناة الري هذه عبر 23 قرية. ولكن، يسحب بعض المزارعين كميات من المياه تفوق الحصة المخصصة لهم، ما يترك القرى الواقعة في المصبّ من دون كميات كافية. وبالتالي، لا يحصل بعضنا هنا حتى على مياه للشرب".

تواجه عدة قرى في منطقة كلار أزمة شح المياه، وسط توتّرات ونزاعات بين المجتمعات المحلية. فمنذ سنوات، تتصاعد الخلافات حول موارد المياه المتضائلة، مدفوعةً باتهامات تتعلق بسحب المياه بشكل غير قانوني، وانتهاك اتفاقيات توزيع المياه المتعلّقة بقناة بالاجو للريّ. وقد أدّى استمرار هذه المشكلات إلى تعميق الانقسامات القائمة وتعزيز حالة انعدام الثقة بين القرى. علاوةً على ذلك، دفع نقص المياه عددًا من العائلات إلى النزوح من قراهم.

مقتبس من مشارك في عملية التخطيط في عفك٢٠٢٢

"اعتدت، أنا وغيري من النساء، على صناعة الإكسسوارات وبيعها في السوق. أمّا الآن، فلم نعد قادرات على بيعها بسبب ارتفاع أسعار المواد المستوردة التي نستخدمها."

يبرز أثر تغيّر المناخ أيضًا في شهادات عدّة نساء من عفك وكلار. فهنّ يلاحظْنَ وجود علاقة بين الجفاف وما يتبعه من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والمواد المستخدمة في الحِرَف اليدوية. وقد أثّر هذا الارتفاع بشكل خاص على النساء اللواتي يعتمدن على بيع المنتجات الحِرَفية كمصدر للدخل. فأدّى ارتفاع تكلفة المواد إلى تعذرهن عن بيع منتجاتهنّ في السوق. وفي كثير من الحالات، انعكس ذلك بشكلٍ كبير على قدرتهنّ على تأمين بيئة مستقرة وآمنة لعائلاتهنّ، بما في ذلك ضمان إمكانية حصول أطفالهن على التعليم. وأدت الآثار المتراكمة لتغيّر المناخ، بما فيها التقلّبات الحادة في أسعار المواد الغذائية، وانعدام الأمن الغذائي والمعيشي العام، إلى تفاقُم التحديات والمخاوف الأمنية القائمة بشكل إضافي.

المراحل الثلاثة من عملية التخطيط

التصميم والتخطيط

يركّز هذا القسم على الخطوات الأولية في تصميم وإعداد المقابلة، ويتناول الجوانب الرئيسية التالية:

- تحديد إطار عمل تحليلي ومنهجية موضوعيَّيْن

العمل ضمن فريق بحث - صياغة أسئلة المقابلة

- تحديد المشاركين

- اختيار الموقع

جمع البيانات وإجراء المقابلات

يقدم هذا القسم رؤى حول إجراء المقابلات، مع التركيز على الجوانب العملية مثل

- ضمان سلامة المشاركين وبناء الثقة مع الأشخاص الذين ستُجرى معهم المقابلات

- الإصغاء بفعالية

- الحفاظ على التواصل وإعادة الاتصال بعد المقابلة

التحليل

يركز هذا القسم على عملية تحليل بيانات المقابلات استعدادًا لعملية الحوار أو الوساطة

- تحليل المعلومات

- توليد نقاط الانطلاق لعمليتَيْ الحوار والوساطة

المرحلة الأولى: التصميم والتخطيط

تحديد إطار عمل تحليلي ومنهجية موضوعيَّيْن

يمكن اعتماد عملية تحديد المخاطر الأمنية المرتبطة بالمناخ كأساس لتحويل مسارات النزاع نحو السلام، إذ تساهم في تعميق فهمنا للترابط بين المناخ والنزاع في موقع معيّن، وتوفّر قاعدة لاتّخاذ قرارات مستنيرة وتنفيذ تدخّلات فعّالة. وقبل بدء عملية التخطيط، لا بد من تحديد الهدف، والإطار التحليلي، والمنهجية، لأنَّ ذلك يُوجِّه مسار الدراسة ويُحدِّد نطاقَها. ويمكن اعتماد المسارات كإطار تحليلي لتحديد محاور البحث، مثل النزوح، والأمن الغذائي، وسبل العيش، مع ضمان إمكانية المقارنة بين المناطق والتدخّلات المختلفة. بالتالي، قد يساعد هذا الإطار في توجيه عملية إعداد الأسئلة المناسبة للمقابلات.

وتهدف هذه المقابلات إلى توليد أدلّة سردية من الأفراد، بدلًا من إنتاج بيانات كميّة. ومن خلال التركيز على الأفراد الذين يروون قصصهم، يوفّر هذا النهج النوعي سرديات ورؤى حول كيفيّة تأثير التغيرات المناخية والبيئية على ديناميات النزاع والأمن الإنساني. وبدورها، توفر هذه السرديات أساسًا لجهود الحوار والوساطة. ونظرًا لتعذر هذه المنهجية عن إنتاج بيانات كميّة، فمن المهم التحقّق من النتائج وإثباتها من خلال نُهُج نوعية. ولتحقيق ذلك، يجب عقد اجتماعات تشاورية إضافية مع مختلف الجهات المعنية، مثل الخبراء التقنيين، والسلطات المحلية، وزعماء القبائل أو القادة الدينيين. وتُعَدّ الاستعانة بالبيانات الخاصة بالمناخ أمرًا أساسيًا آخر، إلى جانب العمل على إشراك الخبرات السياقية والمناخية ضمن الفريق قدر الإمكان، أو التعاون مع شركاء يتحلّون بإمكانية الوصول إلى هذه البيانات وتحليلها. ولضمان فعّالية عملنا المتعلق بالقضايا المناخية والبيئية، يساهم الجمع بين البيانات الخاصة بالمناخ والرؤى النوعية في توفير فهم أكثر شمولًا، وتعزيز موثوقية النتائج. ويعزز دمج هذين النوعَيْن من البيانات صحة التحليل العام، ويُقدّم صورة أوضح عن السياق.

على سبيل المثال، عند طرح أسئلة تتعلّق بإمكانية الوصول إلى المياه، أفاد عدد من المشاركين في المقابلات بأنهم باتوا مضطرين إلى حفر آبار يصل عمقها إلى ستة أمتار بدلًا من ثلاثة. وعلى الرغم من صعوبة التحقّق من دقّة هذه الأرقام، تكمن العبرة الأساسية في فهم تجارب المشاركين المعيشية. وفي مرحلة لاحقة، يجب التحقّق من هذه الأرقام مع السلطات المحلية والخبراء، والمقارنة بينها وبين الإحصاءات المتوفّرة. ولكن، ولأغراض هذا البحث، تكمن الرسالة الرئيسية المستخلصة في التحدّيات المتزايدة التي تواجه المشاركين، والتي يجب فهمها ضمن السياق الأوسع لآثار تغيّر المناخ على سبل العيش، وتداعياته على التوتّرات والنزاعات المحتملة.

العمل ضمن فريق بحث

قد يتكوّن فريق البحث من مُحاوِر، ومُدوِّن ملاحظات، ومحلّل بيانات، وخبير يمتلك شبكات محلية تساعد في تحديد الأشخاص المناسبين للمشاركة في المقابلات أو تأمين الوصول إلى المنطقة. ويمكن إشراك المشاركين في المقابلة بصفتهم أطرافًا فاعلة، فيقدمون ملاحظاتهم على الأسئلة وطريقة إعداد المقابلة. على سبيل المثال، قد يصعب على البعض فهم المصطلحات التقنية المتعلّقة بتغيّر المناخ، وقد لا يكون الاختلاف بين آثار تغيّر المناخ والضغوط البيئية واضحًا للجميع. بالتالي، فإن توضيح هذه المفاهيم، استنادًا إلى ملاحظات المشاركين، يضمن أن تعكس عملية التخطيط وجهات نظرهم وتجاربهم بدقة.

ويسمح اعتماد نهج قائم على الفريق بمعالجة مجموعة أوسع من القضايا أثناء المقابلات. فقد يراقب أحد أعضاء الفريق لغة جسد المشاركين مثلًا، ما قد يُوفّر رؤى تساعد في تحليل النتائج. وقد تكشف هذه الملاحظات أيضًا عن الحاجة إلى إجراء تعديلات على الترتيبات الأمنية أو إدخال تغييرات أخرى. علاوةً على ذلك، قد لا يكون من المألوف في بعض المناطق أن يُجري رجل مقابلة فردية مع امرأة. وفي مثل هذه الحالات، قد يساهم وجود شخص ثانٍ داخل الغرفة في التخفيف من المخاوف المحتملة.

صياغة أسئلة المقابلة

بعد تحديد المشاركين، ينبغي صياغة أسئلة المقابلة التي تتناسب مع تجاربهم الفردية وتُصمَّم بناءً عليها. ومن الضروري أن يحترم فريق البحث المشاركين في المقابلة وأن يتعامل معهم على قدم المساواة. ويشمل ذلك صياغة الأسئلة بطريقة تُمكّنهم من مشاركة وجهات نظرهم بشكل فعّال. فقد يتجاوب سكان المناطق الحضرية بشكل أفضل مع مواضيع تتعلق بنقص الخدمات، في حين يستطيع المزارعون تقديم رؤى حول الاحتياجات المتعلقة بالتكيّف في القطاع الزراعي. علاوةً على ذلك، يُعَد الاعتراف باختلاف تصوّرات الأفراد حول مستويات النزاع أمرًا بالغ الأهمية. فقد ينكر بعض المشاركين وجود نزاعات أو ضغوط مناخية في حال اعتمدت استراتيجيات لإدارتها. وقد يساهم استخدام أسئلة قائمة على سيناريوهات في التعامل مع مشاعر القلق التي قد تظهر عند التطرّق إلى موضوع النزاع، وقد تساهم هذه الأسئلة أيضًا في تقييم وتحليل آليات حلّ النزاعات واستراتيجيات التكيّف مع تغيّر المناخ.

على سبيل المثال، أفاد باحثون بأن الأفراد لا يكونون دائمًا صريحين عند سؤالهم بشكل مباشر عن النزاعات المرتبطة بندرة المياه. ولكن، عندما طُرحت عليهم أسئلة تتعلّق بكيفية تعاملهم مع انخفاض إمدادات المياه، قدموا شروحًا وتفاصيل عن ديناميات واستراتيجيات تكيّف معينة، مثل اللجوء إلى السلطات، أو اتخاذ إجراءات قانونية، أو تنظيم احتجاجات، أو تغيير سبل المعيشة، أو النزوح إلى مناطق أخرى. يهدف هذا النهج إلى فهم أوضاع الناس من دون إصدار أحكام أو التسبّب في شعورهم بالحرج. ونظرًا للتفاوت الكبير في التجارب المرتبطة بتغيّر المناخ، يمكن استهلال الجلسة بمقدّمة قصيرة أو مقطع فيديو حول تغيّر المناخ والضغوط البيئية، من أجل إيجاد أرضية مشتركة وإطلاق الحوار، خصوصًا في البداية أثناء جلسات النقاش المركزة.

: "على سبيل المثال، إذا سألت: هل تعانون من نزاع؟، قد يجيب الناس ببساطة: كلا. بدلًا من ذلك، اعتمِد أسئلة قائمة على سيناريوهات لاستكشاف الوضع. فيمكنك أن تسأل مثلًا: إذا خُفِّضَت حصص المياه المخصصة لمنطقتكم من مرة شهريًا إلى مرة كل شهرين، فكيف ستتصرّفو؟".

تحديد المشاركين

يشعر الأفراد بآثار التغيّر المناخي والنزاعات بطرق متباينة. ويوفر الجمع بين جلسات النقاش المركزة والمقابلات مع مقدّمي المعلومات الرئيسيّين مجالًا لاستكشاف سرديات مختلفة. فتمكّننا المقابلات مع مقدّمي المعلومات الرئيسيّين، مثل الممثلين عن السلطات المحلية أو الخبراء التقنيين، من التعمّق في مواضيع محدّدة، مثل خطط التكيّف مع تغيّر المناخ والإجراءات ذات الصلة.

في المقابل، تُسهِّل جلسات النقاش المركزة مع أفراد من المجتمع عملية جمع البيانات حول نظرة المجتمع لهذه الخطط وطريقة تنفيذها. ومن خلال إشراك مجموعة شاملة من المشاركين واعتماد منظور متقاطع، وخصوصًا أثناء جلسات النقاش المركزة، يمكن التوصل إلى فهم أكثر شموليةً. ويساعد تحديد معايير مُسبقة على اختيار المشاركين بشكل شامل، ويتطلّب ذلك فهمًا معمقًا للسياق لضمان مراعاة نقاط الهشاشة المختلفة. وفي بعض الحالات، ينبغي تنظيم جلسات نقاش منفصلة، مثلًا للشباب أو النساء، إذ قد يشعر بعض المشاركين براحة أكبر في بيئات تضمّ أقرانهم.

اختيار الموقع

تهدف المقابلة إلى بناء جسور تواصل مع الأفراد الذين يشاركون قصصهم. وغالبًا ما يتأثّر مكان إجراء المقابلة ونطاقها بالظروف والعادات المحلية. فلا يوجد نهج واحد يلائم جميع الحالات، لذلك من الضروري أن يشعر المشاركون في المقابلات بالراحة أثناء مشاركة رؤى حول ظروفهم وتجاربهم. ويساعد اعتماد أشكال مختلفة من المقابلات في تشجيعهم على المشاركة بشكلٍ أكثر انفتاحًا.

فعلى سبيل المثال، قد تُجرى المقابلة في مكان العمل الرسمي للمشارك، كالمكتب، وتركّز على المواضيع المرتبطة بدوره الوظيفي. وقد تُعقَد مقابلة مع مزارع في أرضه، ما يسمح له بإظهار آثار تغيّر المناخ على الأرض بشكل مباشر، وشرح تأثير ذلك على سبل عيشه وأمنه. وغالبًا ما تبدو المقابلات الحضورية أكثر وضوحًا، إذ أنَّها قادرة على المساهمة في تهيئة جو من الثقة، إلا أن إحدى المزايا التي قد تتّسم بها المقابلات عبر الإنترنت تتمثل في إتاحة الفرصة للمشارك لاختيار الموقع الذي يفضّله والذي يُشعِره بالراحة الكافية لمشاركة تجاربه. ويمكن أيضًا إجراء المقابلة عبر الإنترنت، بينما يجلس المشارك في حديقة منزله، ما يُشعره بالارتباط ببيئته ويُعزّز إحساسه بالراحة أثناء سرد قصته.

قائمة المهام: إرسال الدعوات إلى المشاركين، وحجز غرف مناسبة لعقد جلسات النقاش المركزة، وتنظيم وسائل النقل لفريق البحث والمشاركين، وتوفير القهوة والشاي والمرطبات وفقًا لمدة المقابلات

أُجريت إحدى المقابلات مع زعيم قبيلة عبر الإنترنت، وجلس كلّ من الزعيم والمُحاور في حدائق منزليهما. وقد ساهم هذا الجو غير الرسمي في تهيئة شعور بالراحة، ما سمح لهما بخوض محادثة استمرّت لساعتين ونصف. في المقابل، أُجريت مقابلة أخرى مع زعيم مختلف من المنطقة نفسها في أحد المطاعم، ولم تتجاوز مدّتها 35 دقيقة. وقد صعّبت أجواء المطعم القدرةَ على التركيز والتفاعل بعمق مع القصص والأسئلة

المرحلة الثانية: جمع البيانات وإجراء المقابلات

ضمان سلامة المشاركين وبناء الثقة مع الأشخاص الذين ستُجرى معهم المقابلات

قد يُساهم تقديم الفريق، وشرح دوافع وأهداف المقابلة، وتوضيح كيفية استخدام البيانات، أي التحلّي بالشفافية، في بناء الثقة ووضع أساس للتواصل الفعّال، لا سيّما في البيئات الحسّاسة التي تشهد نزاعات. وفي السياقات التي تبرز فيها الانتماءات السياسية أو الديناميات الاجتماعية-الثقافية، ينبغي على فريق البحث أن يتعامل مع الأشخاص الذين ستُجرى معهم المقابلة بحساسية، وأن يستخدم لغة مناسبة منذ البداية، متجنبًا المصطلحات أو المواضيع التي قد تثير انزعاجًا أو توتّرًا. وينبغي أن يدرك الفريق بأن إرشادات توجيه المقابلة توفّر هيكلًا عامًّا، ولكنها تبقى أداة مرنة، يمكن تكييفها بما يتناسب مع ظروف المشاركين الزمنية وأولوياتهم.

من المهم توضيح هدف عملية التخطيط والسياق الذي تُجرى فيه. ففي مستهل كل مقابلة، ينبغي شرح الأهداف، مثل التعرّف إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية التي تواجه المجتمعات المعنية، وتشمل تغيّر المناخ. وفي هذه المرحلة، حتى وإن كانت عملية التخطيط تهدف إلى دعم مبادرات الحوار أو الوساطة المستقبلية، تظل المهمة الأساسية هي الإصغاء إلى المشاركين في المقابلة. وعلى الرغم من الأمل في أن ترشد النتائج صانعي القرار أو المنظمات الأخرى، وتشجعهم على تقديم الدعم أو المساعدة للاستجابة للنزاعات أو الاحتياجات المحدّدة، فمن الضروري شرح هدف عملية التخطيط وحدودها بشفافية تامة. ويكتسب هذا الأمر أهميةً خاصة في المجتمعات التي تضررت بشدة من تراجع سبل العيش أو النزوح القسري بسبب تغيّر المناخ. وبما أنَّ عملية التخطيط بحد ذاتها لا تَعِد بتحقيق تغييرات إيجابية في الظروف الصعبة التي تواجه هذه المجتمعات، يُعَد التصريح بهذه الحقيقة منذ البداية أمرًا بالغ الأهمية.

في مقابلاتنا، نسمع كثيرًا تلميحات إلى جهات يتردّد المشاركون في تسميتها بشكل صريح، وغالبًا ما يكون ذلك لأنها جهات فاعلة ذات نفوذ أو صلة بالنزاع. وأحيانًا، تكون هذه الجماعات منخرطة في تقديم خدمات، ويُشير إليهم المشاركون بطريقة مبطنة أو غير مباشرة. ونظرًا إلى التأثير الكبير الذي قد تُحدثه هذه الجماعات، من الضروري أن يتعامل المحاور مع هذه المواضيع بحساسية فائقة

في ما يتعلّق بالسلامة، من الضروري ألا يساهم المشاركون في المقابلة إلا إذا شعروا بالراحة والأمان، وأن تُعامَل جميع المعلومات المقدمة بسرّية تامّة. وفي السياقات الحسّاسة بشكل خاص، ينبغي طمأنة المشاركين منذ البداية بأنه يجوز تجاهل أي سؤال لا يرغبون في الإجابة عليه، وأنه يمكنهم إنهاء المقابلة في أي وقت. وعلى الرغم من أن تغيّر المناخ يُعتبَر عمومًا موضوعًا أقل حساسية في مجال الأبحاث المرتبطة بالنزاع، فقد تدفع بعض الأسئلة المشاركين إلى التعبير عن استيائهم أو انتقاد السلطات، ما قد يُعرّضهم للخطر. وفي بعض السياقات، قد تشكك السلطات بالأفراد المشاركين في المقابلات، ما يستدعي اتّخاذ تدابير احتياطية تتناسب مع طبيعة البيئة المعيّنة. وقبل كل شيء، يجب أن تظل السلامة هي المبدأ التوجيهي. لذلك، ينبغي على المحاورين التعامل مع كل تفاعل باحترام، والحرص على معالجة كافة المساهمات بحساسية، لتجنب تعريض المشاركين لأي خطر.

الإصغاء بفعالية

عند إجراء المقابلات، من المهم الإدراك بأن الإرشادات التوجيهية للمقابلة لا تُعَدّ نصًّا صارمًا، بل أداةً مرنة. ونظرًا لأن بعض المشاركين قد يعانون من ضيق الوقت أو يمتلكون رؤى محدودة حول بعض الجوانب، يجوز تجاوز بعض الأسئلة. ويجب توجيه التركيز نحو الإصغاء بفعالية ومنح جميع المشاركين فرصة للتعبير عن تجاربهم ووجهات نظرهم. ويساهم تأمين فرصة لكل شخص بالتحدث في خلال جلسات النقاش المركزة في تكوين فهم أكثر شمولًا وتنوعًا لآرائهم.

الحفاظ على التواصل وإعادة الاتصال بعد المقابلة

من أجل ضمان جمع بيانات شاملة ودقيقة، قد يحتاج الباحثون إلى زيارة المشاركين من جديد أو جمع معلومات إضافية لسدّ الثغرات، أو توضيح بعض الإجابات، أو استكشاف رؤى جديدة. وتُعَدّ هذه العملية المتكررة ضروريةً في السياقات المعقّدة والمتغيّرة، لأنها تساهم في التحقّق من صحة النتائج، وتعزيز جودة البيانات، والتطرق لمختلف المواضيع ذات الصلة. ويساعد التواصل من جديد مع المشاركين في بناء الثقة وترسيخ دورهم في عملية التخطيط، ما يُعزّز مصداقية الدراسة وعمقها بشكلٍ عام. ومن الضروري أيضًا إبلاغ المشاركين بكيفية استخدام إجاباتهم وبياناتهم، والالتزام بمشاركة نتائج عملية التخطيط معهم أو تزويدهم بمستجدات لاحقة. ويساهم هذا النهج في الحدّ من الإرهاق من البحث، خصوصًا في السياقات التي يُطلب فيها من الأفراد المشاركة بشكلٍ متكرر في عمليات مماثلة.

المرحلة الثالثة: التحليل

تحليل المعلومات

يمكن استخدام المسارات كإطار تحليلي إرشادي لتصنيف النتائج وفقًا لدرجة ارتباطها بعوامل مثل سبل العيش، والنزوح/الهجرة، والأمن الغذائي/انعدامه. وفي حال أُجريت عملية التخطيط في مواقع متعددة، يُسهّل هذا النهج أيضًا إجراء مقارنات بين المواقع بناءً على نقاط الضعف و/أو آليات التكيّف مع آثار تغيّر المناخ أو النزاعات المرتبطة بتدهور البيئة. على سبيل المثال، يمكن إعداد التقرير بطريقة تُبرز أوجه التشابه والاختلاف، مع تحليل العوامل الرئيسية التي تساهم في ظهور هذه الأنماط. وبعد ذلك، يمكن للتقرير أن يتوسّع في تحليل كل موقع على حدة، من خلال تقديم رؤى وبيانات محدّدة.

توليد نقاط الانطلاق لعمليتَيْ الحوار والوساطة

قبل اختيار نقطة الانطلاق، ينبغي أولًا تحديد النقاط المحتملة لبدء عمليات الحوار والوساطة، وذلك من خلال تفكيك الديناميات الأمنية المعقدة والمرتبطة بالمناخ إلى عناصر واضحة. وتُستخدَم مسارات الأمن المرتبط بالمناخ لهذا الغرض من خلال تخطيط كيفية تفاعل آثار تغيّر المناخ مع التوتّرات الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية القائمة. ويساعد هذا التحليل المنهجي في الكشف عن نقاط محددة يمكن أن يُساهم فيها التدخّل البنّاء — مثل الحوار أو الوساطة — في التخفيف من حدّة التوتّرات وإيجاد حلول لها. وقد تظهر هذه النقاط على مستويات مختلفة، وبمجرّد تحديدها وفهمها، يمكن تقييمها وتقدير أهميتها بفعالية من أجل التدخل.

ويمكن بعد ذلك استخدام مصفوفة لترتيب أولويات نقاط الانطلاق لعمليات الحوار والوساطة بشكل منهجي، بما يوفّر أساسًا لاتخاذ القرارات المستنيرة. ويمكن استخدام خصائص محدّدة مسبقًا داخل هذه المصفوفة، مثل ملاءمة المسارات المحتملة التي تم تحديدها، وإمكانية الوصول إلى المواقع، وسلامة الفريق والمشاركين، وتفادي تكرار الجهود القائمة، وملاءمة القضية للحوار أو الوساطة، ودعم الجهات المعنية المحلية، وتوازن التمثيل الديموغرافي بين مختلف المجتمعات والمجموعات السياسية، والتقبُّل من الجهات السياسية والجهات الأمنية. ويمكن اعتماد نظام تسجيل النقاط لاختيار المواقع المناسبة للتدخّل.

استنادًا إلى تقييم منهجي لعوامل متعددة. وفي سياق تقييم الروابط بين تغيّر المناخ والنزاع، من المهم الإدراك بأن النزاعات المرتبطة بشحّ الموارد قد تتفاقم بشكلٍ يختلف في الصيف عن فصل الشتاء نتيجة عوامل مثل الجفاف، وموجات الحرّ، وندرة الأمطار. وتُساعد المصفوفة في رصد هذه التقلّبات الموسمية التي تؤثّر في ديناميات النزاع وحدّته. وتُسهّل أيضًا عملية تحديد خطوات الإعداد اللازمة. ومن الضروري تخصيص وقت كافٍ لتحويل مسارات الأمن المرتبط بالمناخ التي تم تحديدها إلى نقاط انطلاق لعمليات الحوار أو الوساطة. وقد يستدعي ذلك تخصيص موارد إضافية لتنظيم المزيد من المشاورات والاجتماعات من أجل التحقُّق.

لمتابعة القراءة

لقد تعرفت الأن على الأدوات المستخدمة لتحليل مخاطر النزاعات المتعلقة بالمناخ، تعلّم في الجزء الثاني كيفية تنفيذ نهج الحوار والوساطة التي تركز على المناخ.

الجزء الثاني (التنفيذ) العودة إلى الصفحة الرئيسية

تواصل معنا

ما رأيك في مجموعة الأدوات، وكيف تخطط لتطبيقها ضمن مشروعك؟

يسعدنا أن نسمع منك. من فضلك، تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني.

Thanks for your interest

If you find this publication useful, please consider making a small donation. Your support enables us to keep publishing.